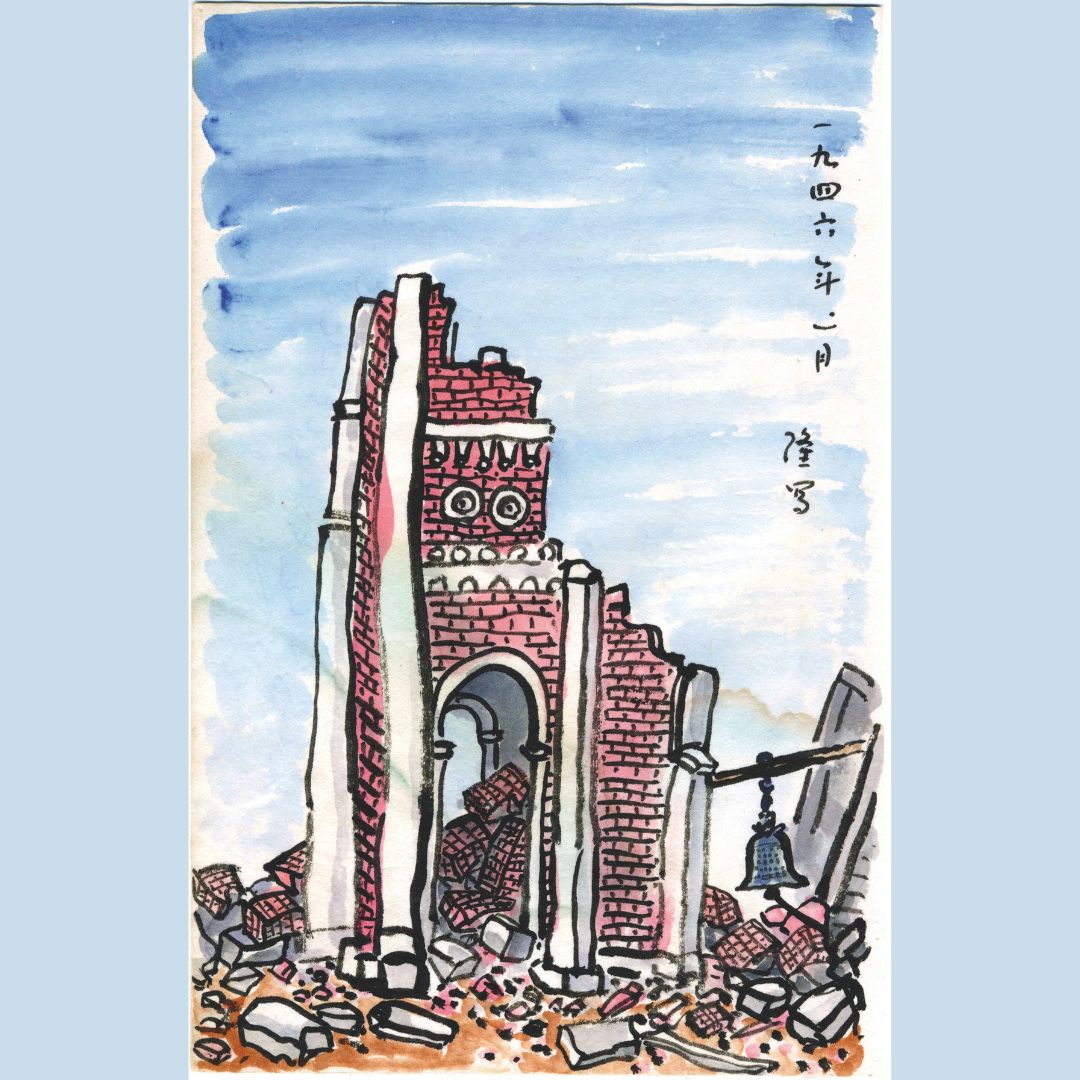

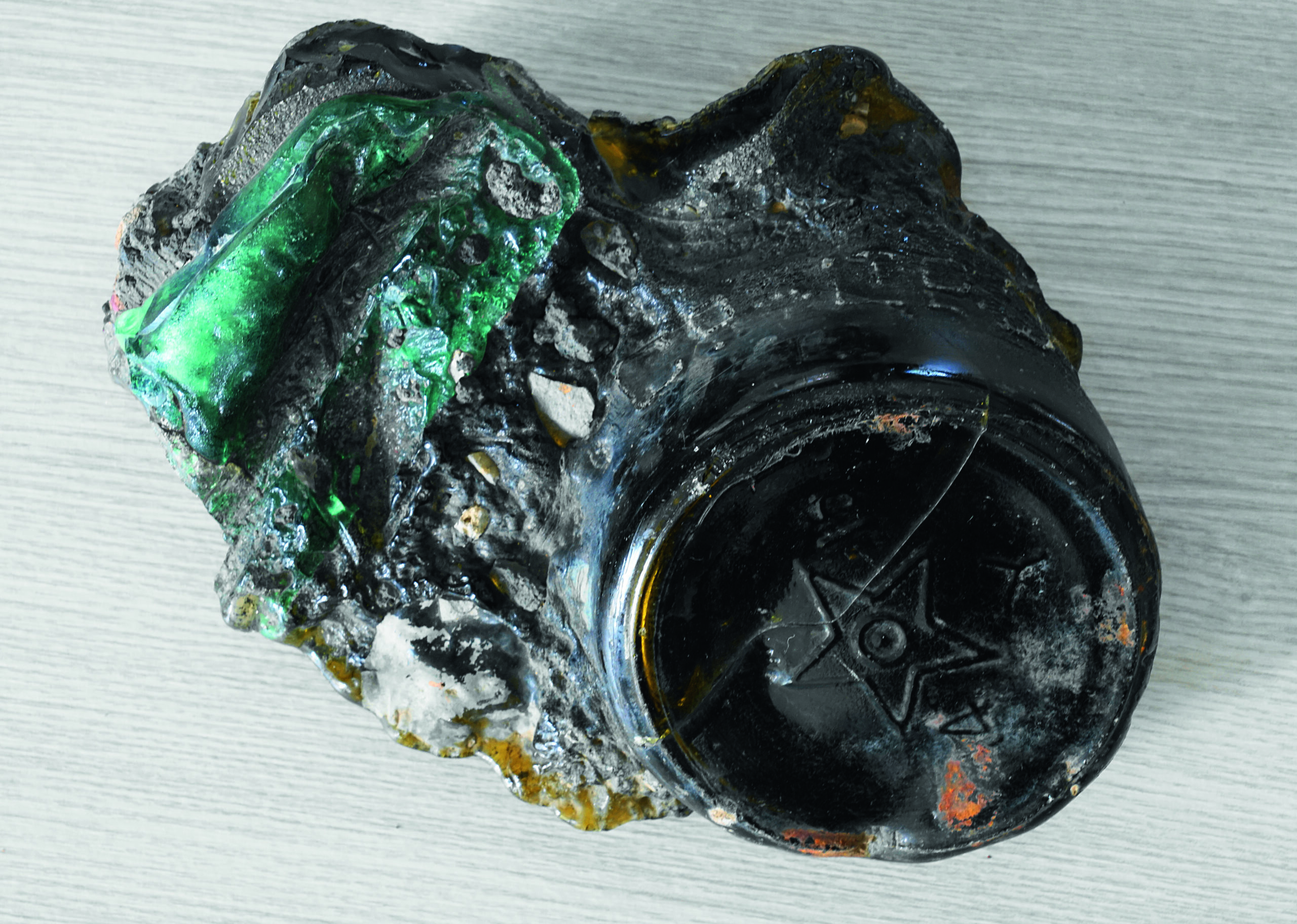

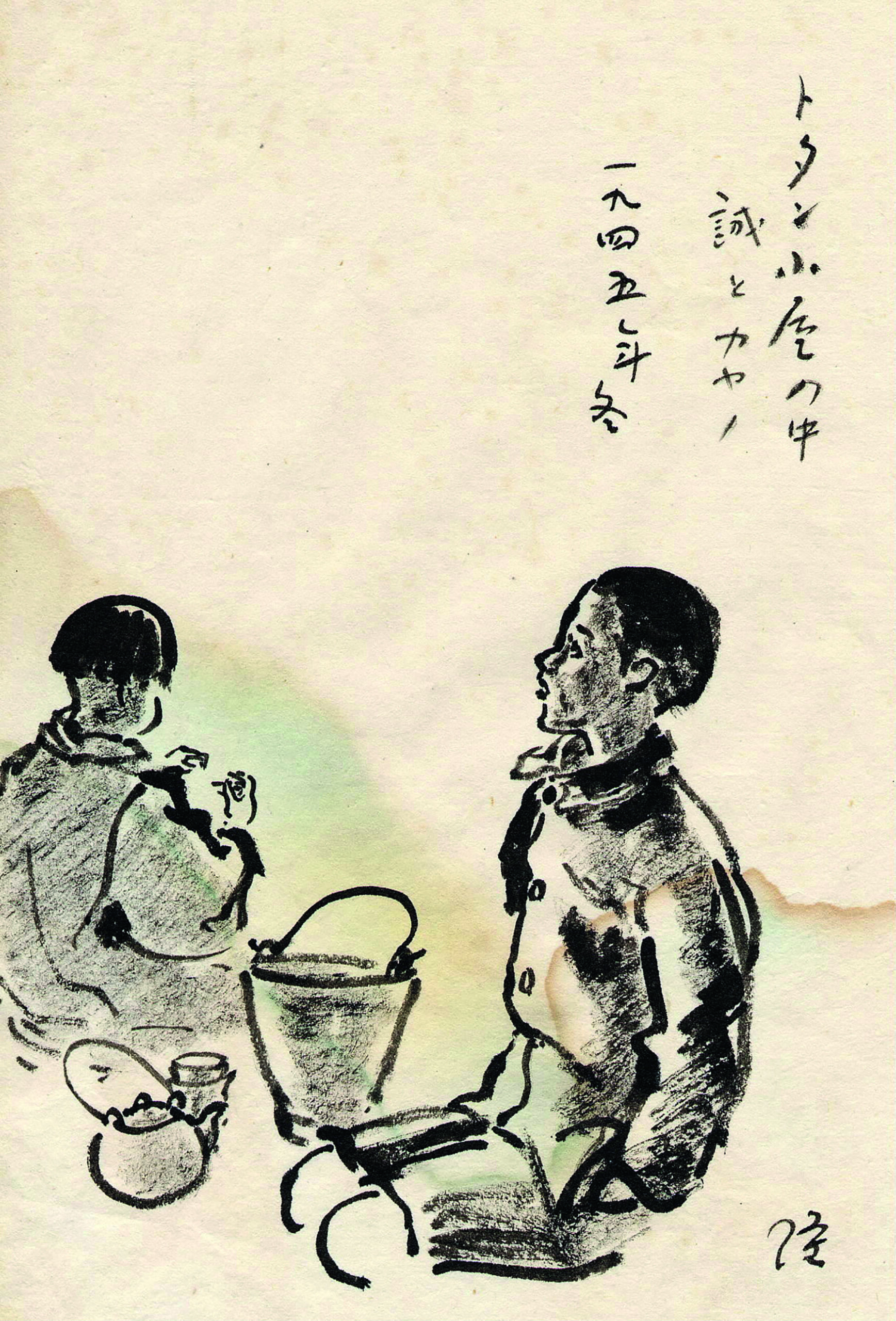

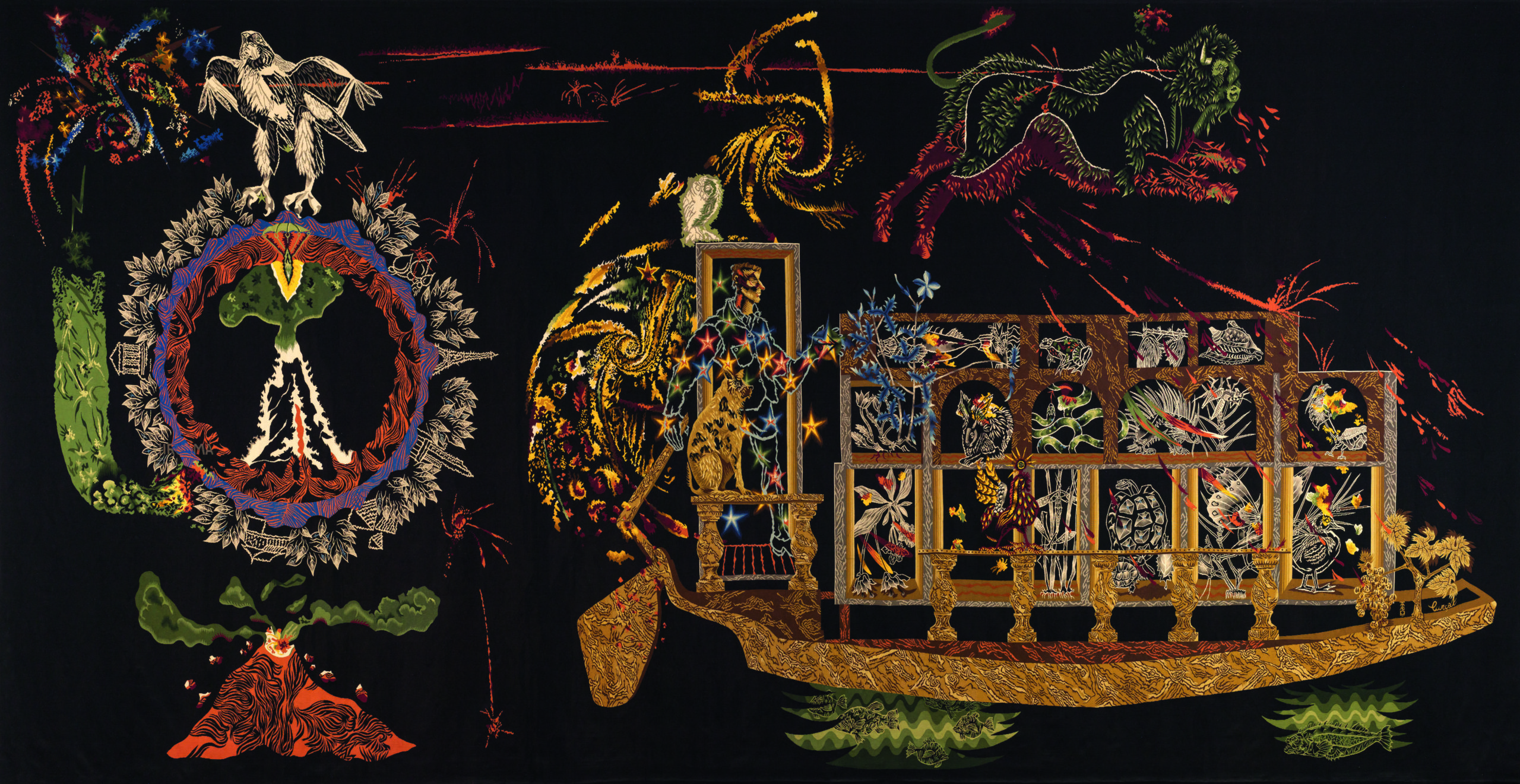

Exposition NAGASAKI, 9 août 1945, 11h02,

du 31 octobre au 17 novembre 2025,

Paris, mairie du 5e arrdt, place du Panthéon

du 31 octobre au 17 novembre 2025,

Paris, mairie du 5e arrdt, place du Panthéon

4es journées d’études de l’association Art Sacré 2

« Le clocher dans le territoire »

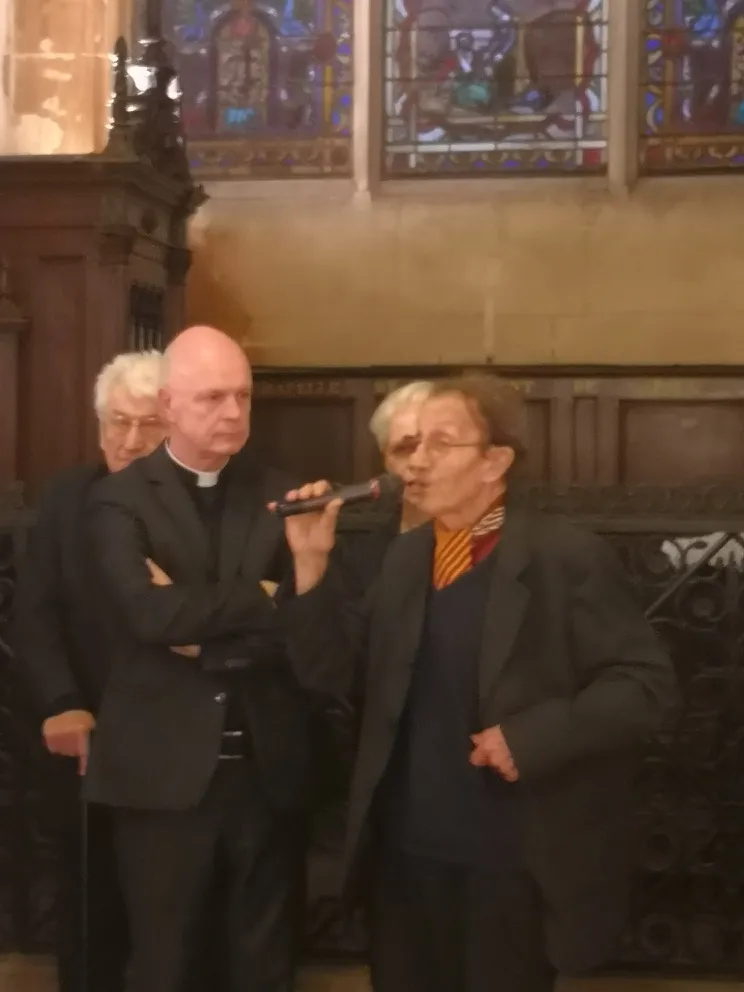

Plus d'une centaine d'inscrits a gravi ces 7,8,9 mars 2025 les pentes de la Montagne Sainte-Geneviève pour faire halte à Saint-Jacques du Haut-Pas à l'occasion de la tenue des IVe Journées d'études organisées par l'association Art Sacré 2, ayant pour thème "Le clocher dans le territoire" Ouvertes par un reportage réalisé par la chaîne KTO sur la reconstruction de Mossoul et plus particulièrement sur l'église Notre-Dame de l'Heure et de son clocher, suivi du témoignage de S. Exc. Monseigneur Najeeb Michaeel, archevêque de Mossoul et d'Akra, ces journées ont montré d'emblée combien le thème retenu pour cette année s'inscrivait pleinement dans une actualité toujours plus vive. Les conférenciers ont ainsi pu apporter des réponses précises aux questions qui se posent de plus en plus, tant sur le territoire français qu'ailleurs, sur l'usage des cloches face aux doléances des néo-ruraux, sur le sens et la présence du clocher au sein de l'urbanisme contemporain, comme de sa réapparition de plus en plus assumée au coeur de la cité, après des décennies d'enfouissement et de l'évacuation du signe qu'il représente. Les Actes de ce colloque sont d'ores et déjà en cours de publication (mi-mai) aux Editions du Net.

Programme

Quelques photos du colloque

Quelques photos de la messe

Exposition « Goudji à Paris »,

du 20 octobre au 26 novembre, Paris, mairie du 5e arrdt

Catalogue d'exposition

Madame Florence Berthout, Maire du 5e arrondissement

Monsieur Pierre Casanova, conseiller de Paris et conseiller d’arrondissement chargé de la Culture et S. Exc. Mgr Jean-Louis Bruguès, o.p. Président de l’association Art sacré 2,

vous prient de bien vouloir assister à l’inauguration de l’exposition placée sous le haut patronage de Madame Hélène Carrère d’Encausse, Secrétaire perpétuel de l’Académie française.

Goudji à Paris

le jeudi 19 octobre à 18h30

en présence de l’artiste et avec

la collaboration de la Galerie Capazza

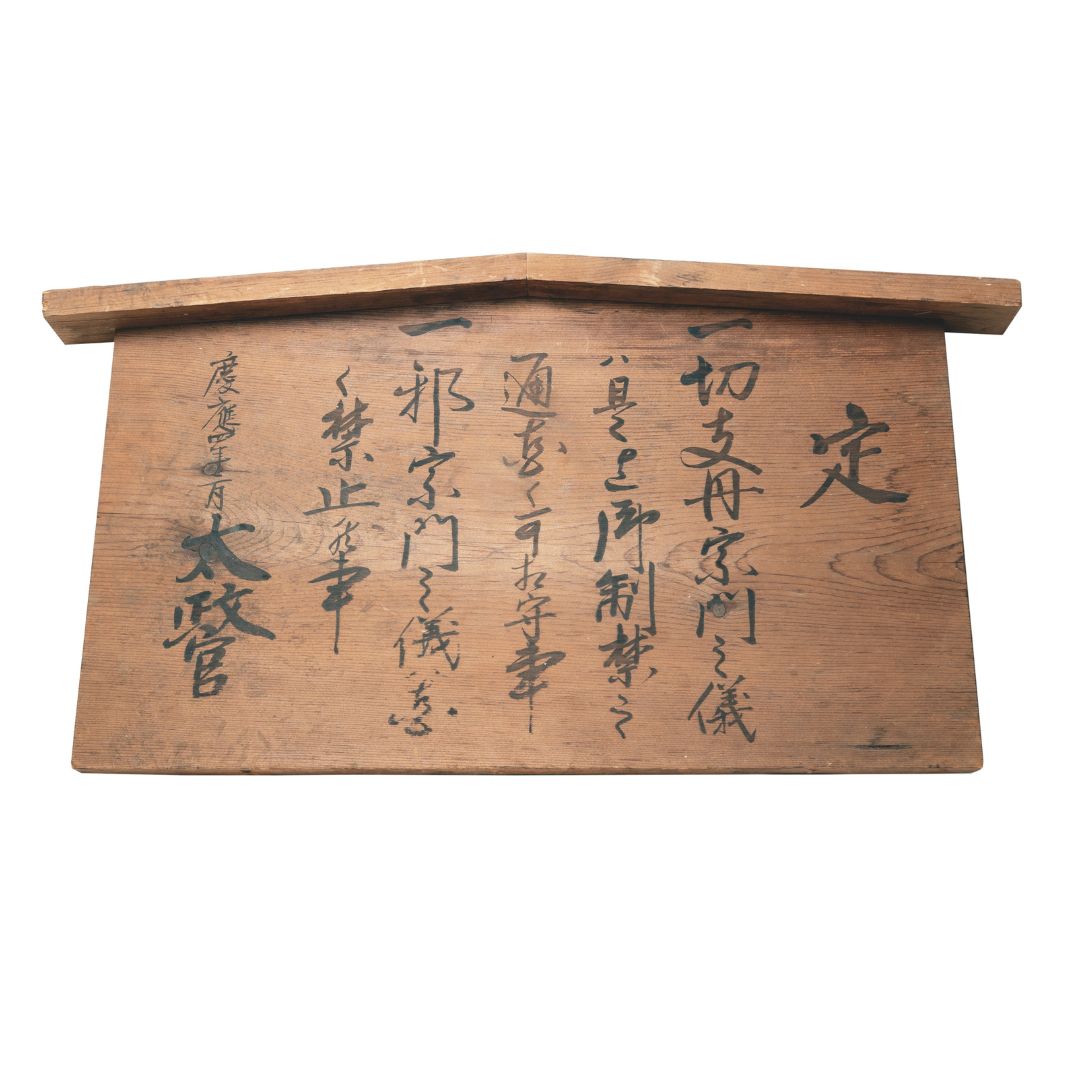

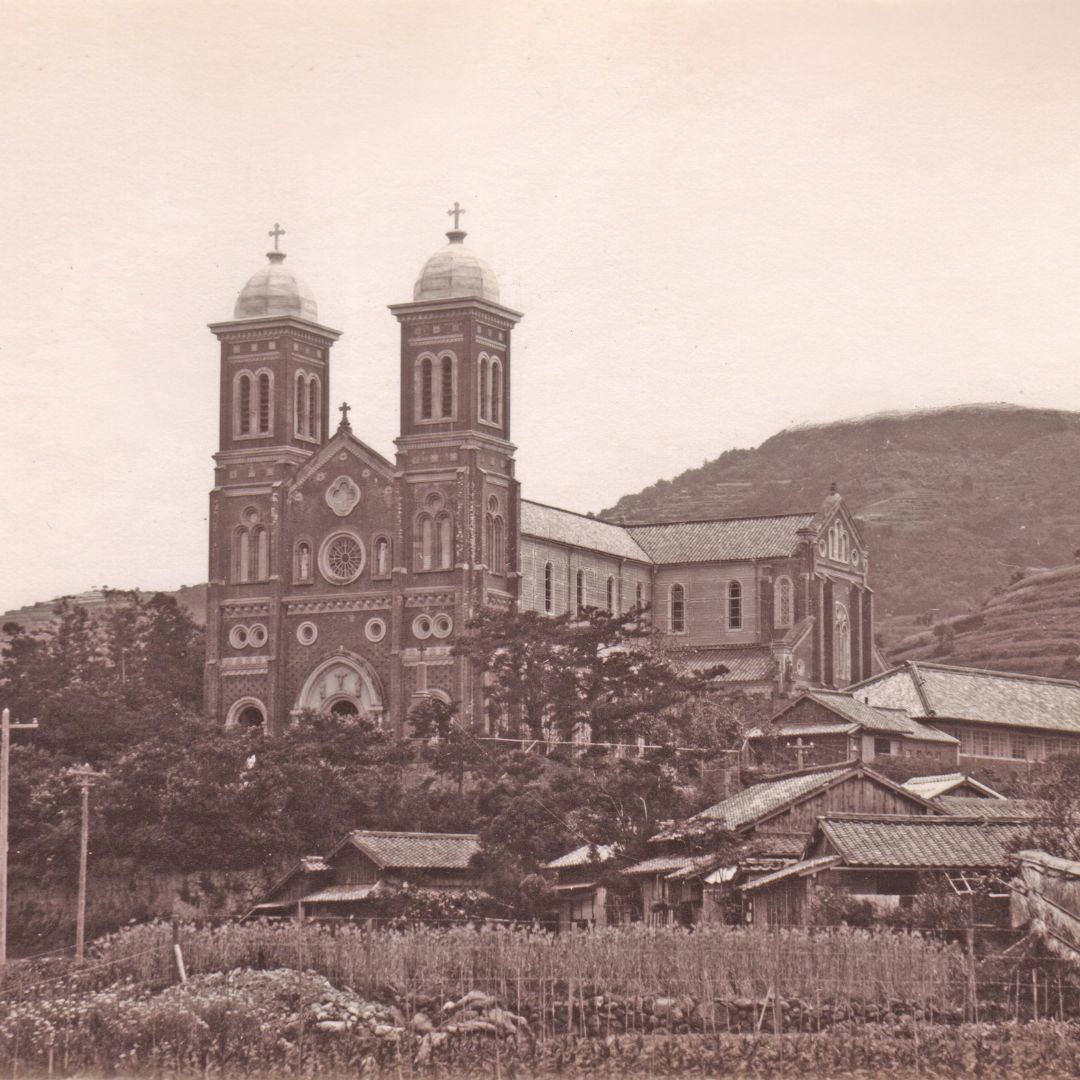

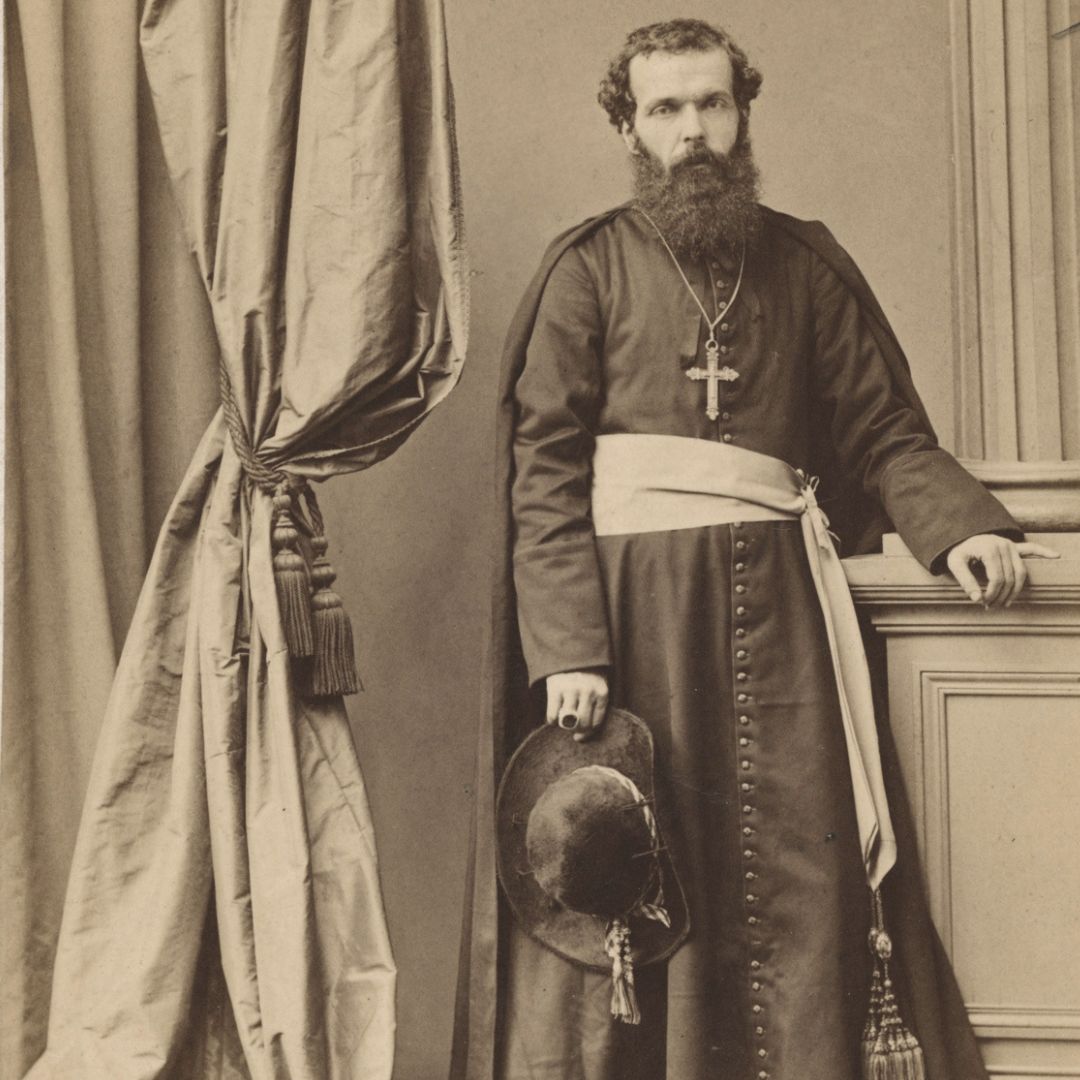

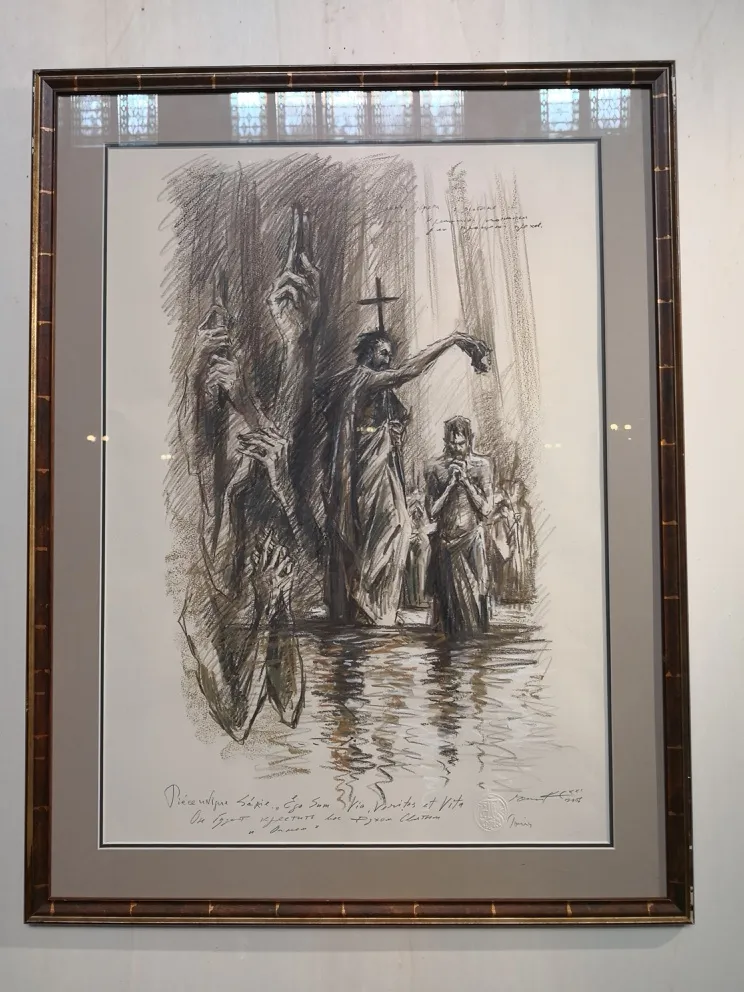

Messe solennelle à la mémoire de Hasekura Tsunenaga

Quatrième centenaire

1621 – 2021

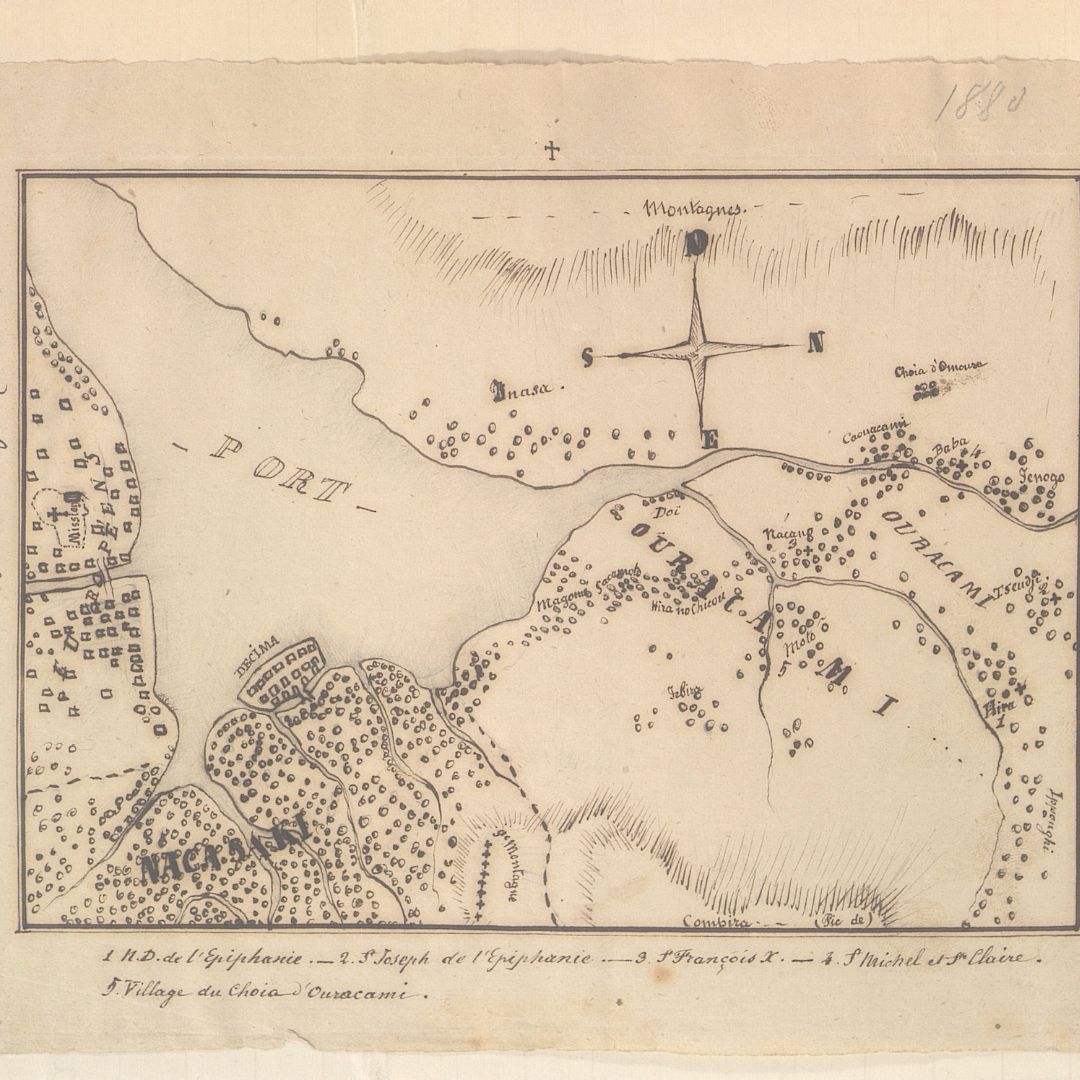

La première rencontre du Japon avec la France s’est effectuée en septembre 1615 dans le port de Saint-Tropez, dans les premières années du règne de Louis XIII.

L’escale en Provence du navire qui transporte jusqu’à Rome l’ambassade conduite par le samouraï Hasekura Tsunenaga, partie de la ville de Sendai le 15 septembre 1613, s’inscrit au coeur d’une aventure digne de l’Odyssée qui durera près de sept longues années.

Afin de permettre l’ouverture d’une nouvelle route commerciale reliant Sendai à la Nouvelle Espagne (Mexique) l’ambassade, accompagnée par un franciscain espagnol, Luis Sotelo, traverse l’océan Pacifique. Elle est invitée par le Vice-roi à se rendre à Madrid pour solliciter d’autorisation du roi Philippe III. Après une escale à Cuba, les envoyés parviennent à Séville (26 octobre 1614).

Reçu à la cour, Hasekura est baptisé en janvier 1615, ayant pour parrain le souverain lui-même. Hasekura est invité à se rendre à Rome pour solliciter du pape Paul V, l’envoi d’un évêque et de missionnaires à Sendai. Les jésuites ayant, tant à Madrid qu’à Rome, mené toute une série d’intrigues pour faire échouer la mission, Hasekura est de retour à Sendaï en 1620, où le christianisme est immédiatement interdit.

Il meurt l’année suivante dans des conditions obscures. Le P. Luis Sotelo rentre clandestinement au Japon trois ans plus tard. Arrêté, il est martyrisé.

En 1640/41, le fils de Hasekura et deux de ses serviteurs, convertis au catholicisme, sont également martyrisés.

Luis Sotelo a été béatifié par le pape Pie IX en 1867.

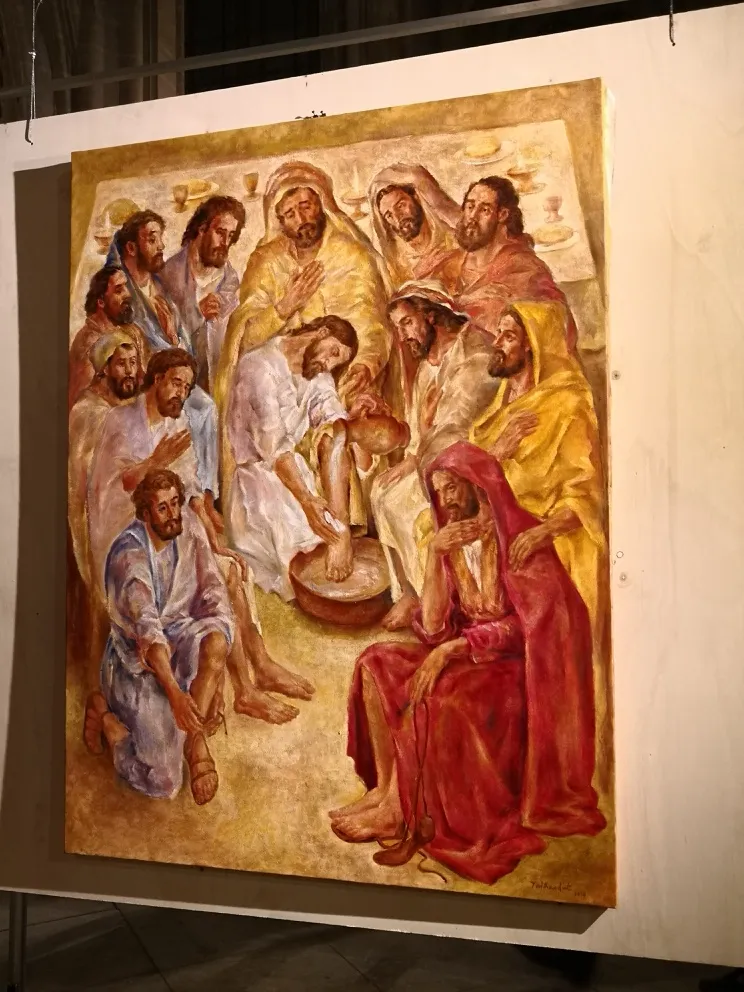

4e Salon d’Art sacré contemporain

du 17 au 27 octobre 2021

Messe des artistes célébrée par Mgr Jean-Louis Bruguès le dimanche 17 octobre à 11 h 30 en l’église Saint-Germain l’Auxerrois

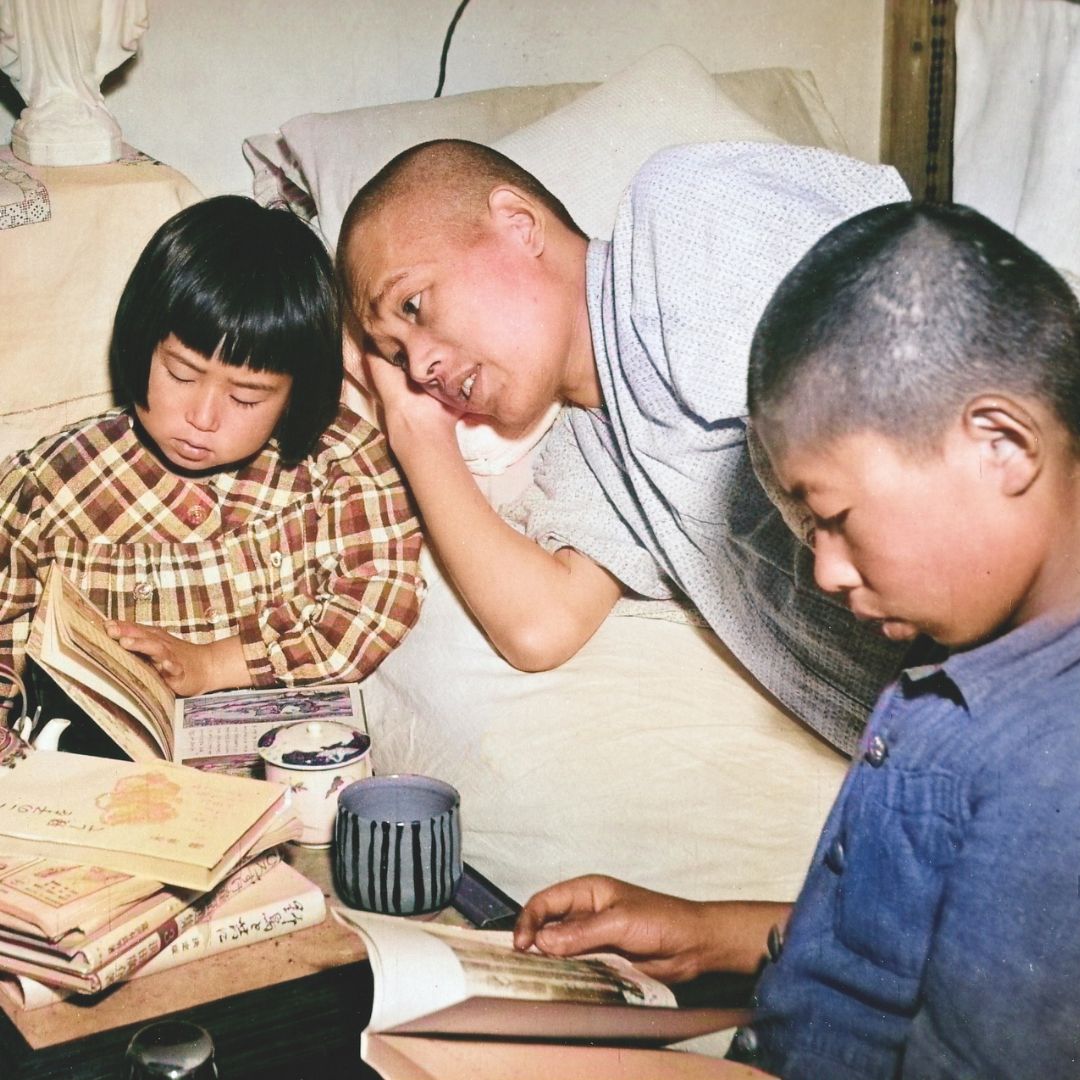

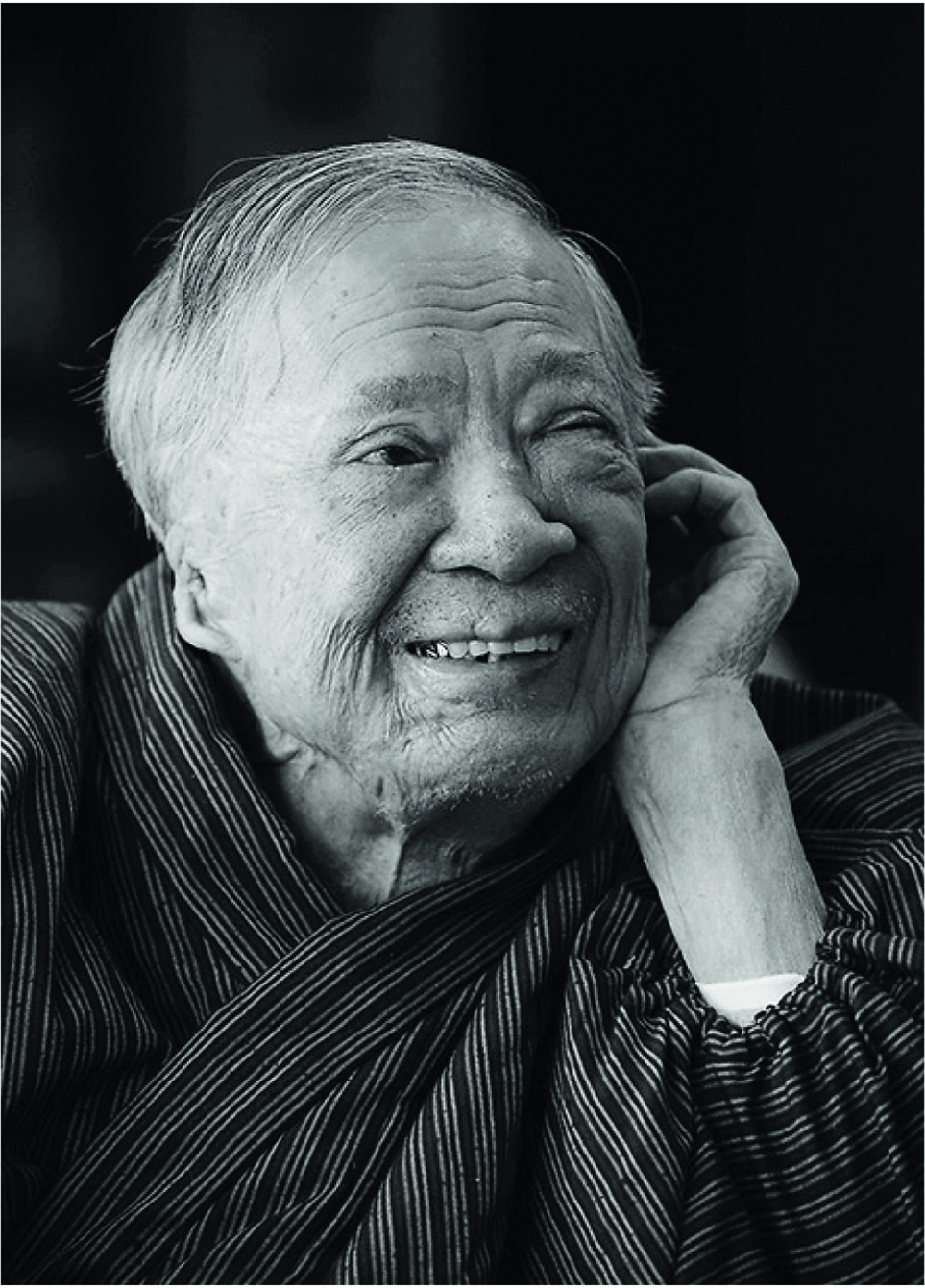

Projection privée et en avant-première du film de Yin Xin

Portrait d’un missionnaire, le P. Jean Charbonnier

Salon d’Art sacré contemporain 2020 [Annulé]

En raison de la situation sanitaire, le salon d’Art sacré prévu du 13 au 25 octobre 2020

en l’église Saint-Germain l’Auxerrois a dû être annulé

CAHIER DES CHARGES

En vue de l’organisation, par l’association L’Art sacré 2, du quatrième salon d’art sacré en l’église Saint-Germain l’Auxerrois

PRÉAMBULE

L’association L’Art sacré 2 a pour objet la conservation, la restauration et la mise en valeur du patrimoine religieux ainsi que l’encouragement à la création artistique.

Dans le cadre de sa programmation de 2020, l’association L’Art sacré 2 organise à Paris un quatrième salon d’art sacré, en marge de la FIAC, du 13 octobre au 25 octobre 2020. Ce salon d’art sacré se tiendra en l’église Saint-Germain l’Auxerrois, 2 Place du Louvre, dans le premier arrondissement. L’affectataire de l’église Saint-Germain l’Auxerrois, en la personne de Monseigneur Patrick Chauvet, a renouvelé son plein et entier accord à l’organisation de ce salon et au contenu du présent cahier des charges.

Pour l’organisation de ce salon, ouvert gratuitement au public, est rédigé le présent cahier des charges.

CANDIDATURES

Présélection des œuvres exposées :

Afin de donner une plus grande cohérence au salon, une présélection des œuvres exposées est prévue à la fin du mois de mai prochain. Les artistes intéressés devront envoyer avant le 15 mai 2020, une version numérique d’une sélection de leurs oeuvres à : M. Jacques Charles-Gaffiot, secrétaire général de l’association L’Art sacré 2 (à l’adresse suivante : jacques.charlesgaffiot@hotmail.fr) ainsi qu’une version papier à l’adresse suivante : P. Laurent Lemoine 17 rue des Lyonnais 75005 – Paris. Les photographies de chacune des œuvres susceptibles d’être présentées avec l’indication de leurs dimensions (et éventuellement de leur poids pour les sculptures importantes) sont demandées. Cet envoi sera accompagné d’une note de présentation des œuvres et de l’artiste et de son intérêt à être présent à ce salon. Les candidats renverront une copie signée du présent cahier des charges.

Etant précisé que le Comité de sélection constitué par l’association L’Art sacré 2 retiendra au maximum deux à trois œuvres par artiste et que cette sélection interviendra avant la date du 15 juin 2020, les candidats s’engagent à accepter les choix qui seront effectués.

Les frais engagés par les artistes afin d’être sélectionnés sont à leur entière charge.

Les artistes sélectionnés s’engagent à respecter ces formalités.

TRANSPORT DES ŒUVRES

Le transport des œuvres est assuré par l’artiste.

ACCROCHAGE (et décrochage) DES ŒUVRES

IL EST DEMANDÉ AUX ATISTES D’ASSURER L’ACCROCHAGE DE LEURS ŒUVRES. Une aide pourra être apportée dans certains cas. Veuillez mentionner vos desiderata.

ASSURANCES DES ŒUVRES

L’assurance des œuvres pendant l’exposition est prise en charge par l’association L’Art sacré 2.

ASSURANCE « Responsabilité civile »

Une assurance « responsabilité civile » pendant la durée du salon en lien avec la paroisse Saint Germain l’Auxerrois sera contractée.

GARDIENNAGE DU SALON

L’association L’Art sacré 2 assumera le gardiennage du salon en liaison avec la paroisse Saint Germain l’Auxerrois.

Les horaires d’ouverture du salon correspondront à ceux de l’église Saint Germain l’Auxerrois, c’est-à-dire de 10 h à 17h30.

Le dimanche, les horaires seront aménagés ainsi : 14 h à 17h30.

L’église est fermée le lundi.

INSTALLATION et DÉMONTAGE des ŒUVRES

L’association met à disposition des artistes des vitrines sécurisées, ainsi que des panneaux en contreplaqué de 1,5m x 1,5m suspendus à des portiques métalliques de 3m x 3m x 2m.

La paroisse assure l’éclairage de l’ensemble des œuvres au moyen d’une installation électrique appropriée.

La scénographie de l’ensemble de l’exposition est assurée par le commissariat du salon.

La mise en place des œuvres est à la charge de l’artiste afin de lui permettre de valoriser la présentation de celles-ci.

Le démontage des œuvres est assuré par l’artiste ou à défaut par le commissariat de l’exposition dans l’attente de la venue de l’artiste.

Le montage aura lieu à partir du lundi 12 octobre 2020 à 9 heures, le démontage commencera à la clôture du salon se terminant le 25 octobre de 14 heures à 16h30 et se poursuivra les jours suivants.

VERNISSAGE DU SALON

Le vernissage du salon aura lieu le mardi 13 octobre à 18 heures 30. Les artistes seront invités à prendre la parole pour présenter leur travail.

S’agissant de ses invités, l’artiste pourra demander un nombre d’invitations ou fournir une liste nominative des personnes qu’il désire inviter. Il pourra également adresser l’invitation par emailing. Mais quelle que soit les modalités adoptées, il s’engage, pour des raisons de sécurité, à fournir trois jours avant la date du vernissage à l’association L’Art sacré2 la liste de ses invités.

Les artistes seront invités au traditionnel concert, le samedi 17 octobre à 20 heures. La messe des artistes sera célébrée par Mgr Jean-Louis Bruguès le dimanche 18 octobre à 10h.

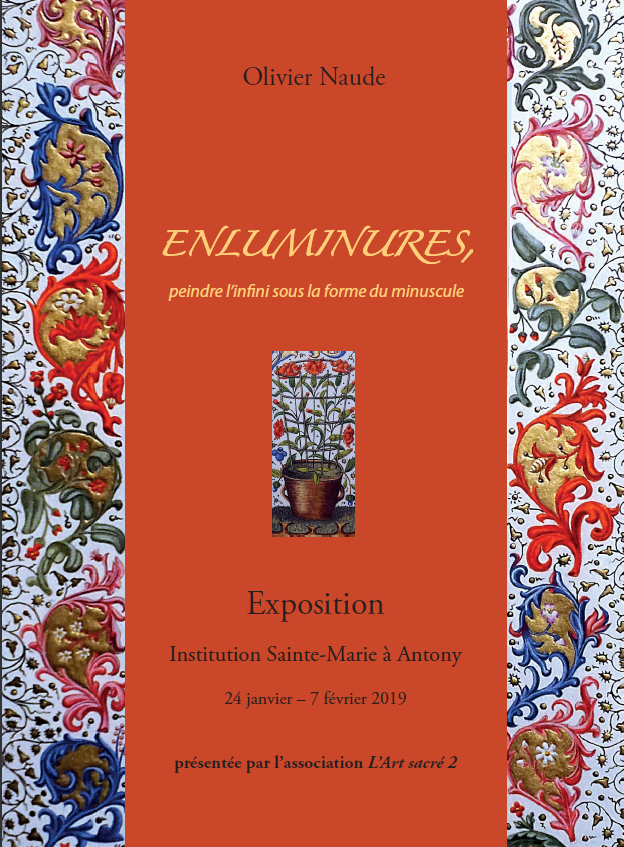

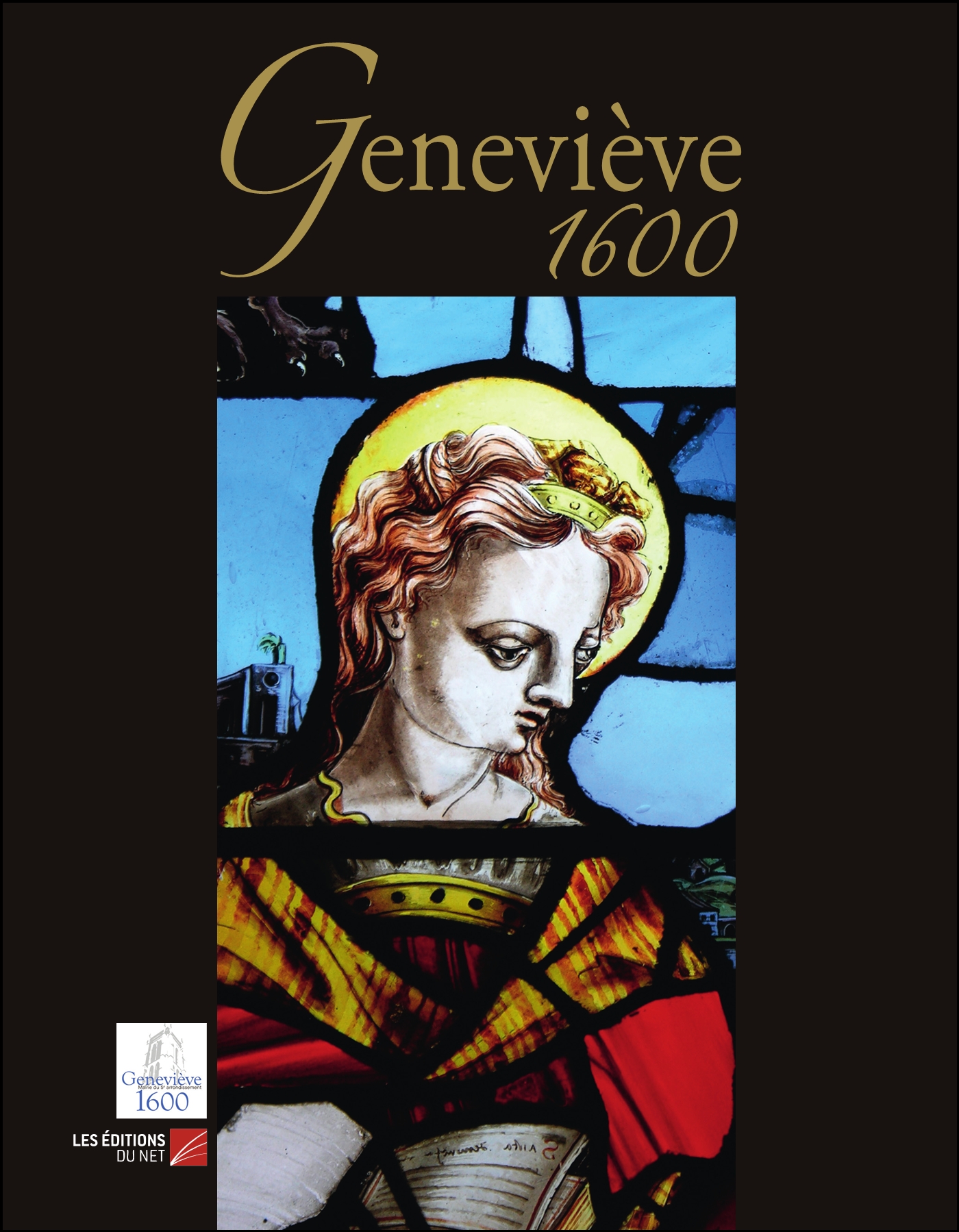

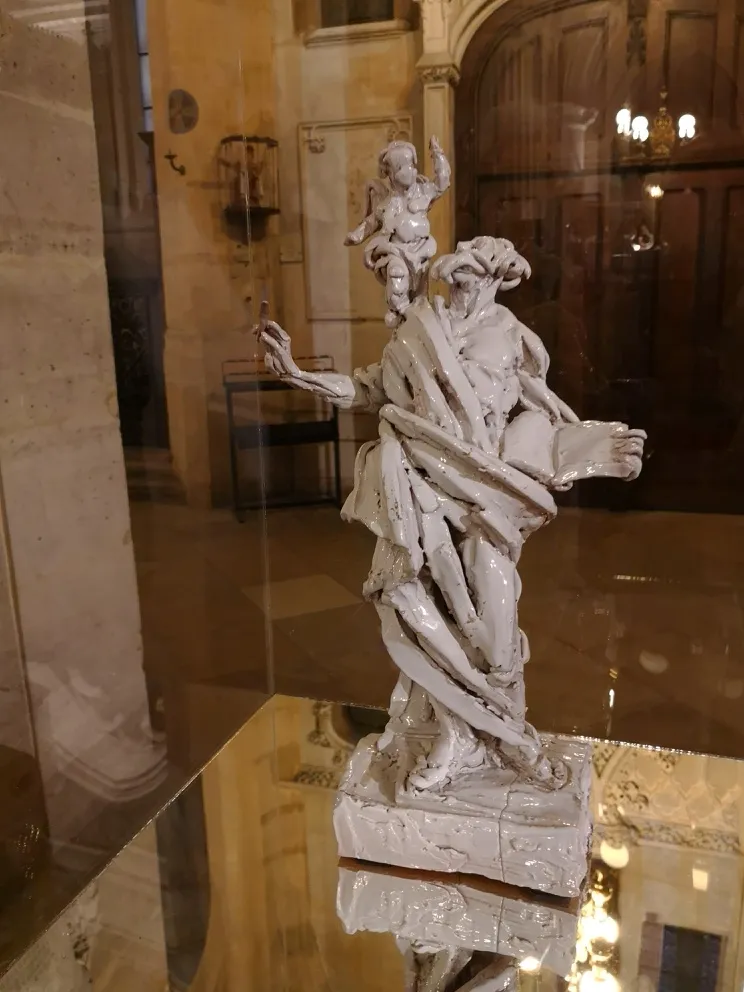

Exposition « Geneviève 1600 »

du 27 novembre au 19 janvier 2020

Catalogue de l'exposition

Discours de Madame Florence Berthout,

maire du 5e arrondissement de Paris

Inauguration de l’exposition « Geneviève 1600 », en présence de Mgr Michel Aupetit, archevêque de Paris,

de Mgr Matthieu Rougé, évêque de Nanterre, de Mme Florence Berthout, maire du 5e arrdt de Paris

et de Mgr Jean-Louis Bruguès, président de l’association l’Art sacré 2

Mardi 26 novembre 2019 à 19h – Mairie du 5e Agora Jacqueline de Romilly

Depuis 1600 ans, la Ville lumière est placée sous la protection de Sainte-Geneviève. Je crois pouvoir dire que, parmi tous les lieux qu’elle parcourut et inspira – de Paris à Nanterre –, le 5e arrondissement est sans doute celui qui en garde l’empreinte la plus vibrante. Car Geneviève est omniprésente dans le Quartier latin.

On la retrouve ainsi dans les toponymes –la Montagne Sainte-Geneviève–, les vitraux des églises du quartier, la statuaire… Du Pont de la Tournelle, à la lisière du 5e où elle domine la Seine, à la majestueuse façade de Saint-Etienne-du-Mont qui accueille les fidèles et les touristes, et qui renferme la châsse de la sainte.

L’école de la République elle-même n’échappe pas à l’emprise de Geneviève. Henri IV, symbole s’il en est de l’excellence et de la méritocratie, garde (presque jalousement, car n’y entre pas qui veut) la trace de la puissante abbaye des Génovéfains, construite sur l’ancienne basilique où Geneviève avait été inhumée.

Il m’arrive d’ailleurs de penser, Madame le Proviseur du lycée et du collège Henri IV, que si les brillants élèves de votre établissement ont remplacé à leur manière les moines savants pour faire de la Tour Clovis un phare de la connaissance, l’esprit de Geneviève y est un peu pour quelque chose.

Même le Panthéon, symbole entre tous de la République une et indivisible, lui a réservé un accueil singulier. Il n’y a qu’à regarder l’Apothéose de Sainte Geneviève que Charles Gros a réalisée sur le dôme et qui domine les dépouilles des hommes et des femmes auxquels la Nation a voulu témoigner sa reconnaissance.

On pourrait d’ailleurs dire un peu rapidement qu’il s’agit d’un juste retour des choses, puisque le Panthéon fut bâti sur l’ancienne église Sainte-Geneviève, dans la crypte de laquelle les dernières reliques de la sainte avaient été déposées.

Certes ! Mais il y a aussi cette immense fresque réalisée par Puvis de Chavannes, dont l’écrin constitue le cadre de nos cérémonies républicaines, à l’image de l’accueil des nouveaux naturalisés auquel je participe régulièrement aux côtés du préfet.

Monsieur l’Administrateur du Panthéon lui-même, qui à ma connaissance n’est pas tombé dans l’eau bénite, organise en face à la bibliothèque Sainte-Geneviève, un joli hommage aux fresques de Puvis de Chavannes, en miroir à notre exposition.

Alors pourquoi donc la République, à très juste titre si sourcilleuse sur les questions de laïcité, continue-t-elle de réserver une place unique à la figure de Geneviève, au point que Paris, comme les gendarmes et les gardes républicains, ont voulu se placer sous sa protection.

C’est que le parcours de Geneviève, sa force de caractère, sa capacité de résistance, et peut-être plus encore sa générosité, bref, l’exemplarité de sa vie, constituent une source d’inspiration et d’espoir inépuisable.

Si Geneviève s’est éteinte à l’âge respectable de 85 ans après une existence bien remplie, elle reste à jamais cette jeune femme de 28 ans qui fait la leçon aux résignés et leur montre la voie quand Lutèce est menacée par les terribles Huns d’Attila. On retiendra le fameux « que les hommes fuient s’ils veulent, s’ils ne sont plus capables de se battre, nous les femmes nous prierons », sous-entendu, bien sûr, « nous résisterons à ce qui n’est pas une fatalité ».

Geneviève a plusieurs fois, comme chacun sait, sauvé Paris de la famine et de la destruction. Par la prière, mais aussi par l’exhortation à l’action, l’action pour le bien de tous. Elle nous dit ainsi « aide-toi, le ciel t’aidera ! »

Pour ceux qui croient au ciel, et pour ceux qui n’y croient pas, Geneviève, la sainte mais aussi l’édile de Nanterre et de Paris, est finalement, comme vous l’avez si bien résumé Monseigneur Michel Aupetit « ce qui constitue une pierre de fondation de notre cité qui fait notre fierté et notre appartenance à une mémoire commune ».

***

Je voudrais tout particulièrement remercier le commissaire de l’exposition Geneviève 1600 (dont le titre astucieux a été trouvé par le Père Metzinger – comme quoi on peut être un homme d’église et un habile communicant). Jacques Charles-Gaffiot a conçu et scénographié cette magnifique exposition avec le précieux soutien de l’association Art sacré II et une économie de moyen égale au peu de temps qu’il a eu pour préparer cet événement.

Dans cette entreprise audacieuse, Jacques a pu également compter sur l’appui généreux de la Fondation Notre-Dame et de la Fondation Sainte-Geneviève, ainsi que les prêts de la cathédrale Notre-Dame, celle de Nanterre, la paroisse Saint-Etienne-du-Mont, les Archives Nationales, le Musée national de la Légion d’Honneur, le Petit Palais, la Bibliothèque Sainte Geneviève, celle du Saulchoir et de la Commission Léonine, le Lycée Henri IV, la Société d’Histoire de Nanterre et l’Association de la Montagne Sainte Geneviève, et j’en oublie peut-être…

Je voudrais également adresser mes remerciements et mes encouragements –cette soirée l’autorise – aux représentants des cultes qui s’apprêtent à accueillir à l’entrée de l’hiver des personnes en grande difficulté, comme nous le faisons d’ailleurs dans cette mairie avec le Foyer Geneviève de Gaulle-Anthonioz dédié aux femmes à la rue.

En ce jour endeuillé par la disparition de treize de nos soldats au Mali, j’ai une pensée pour ces hommes qui ont défendu nos valeurs au péril de leur vie.

Puisse Geneviève continuer à être cette « lumière dans un siècle obscur », dont parlait si bien l’historien Max GALLO, qui a longtemps habité Place du Panthéon.

Quelques objets phares :

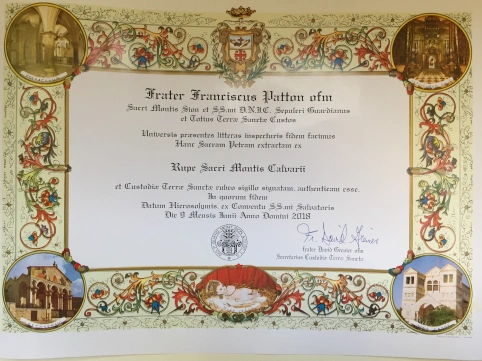

Le couvent des Cordeliers des Thons, cinq siècles d’histoire

Le reliquaire du Golgotha en l’église Notre-Dame de Beauvoir à Istres

Projet

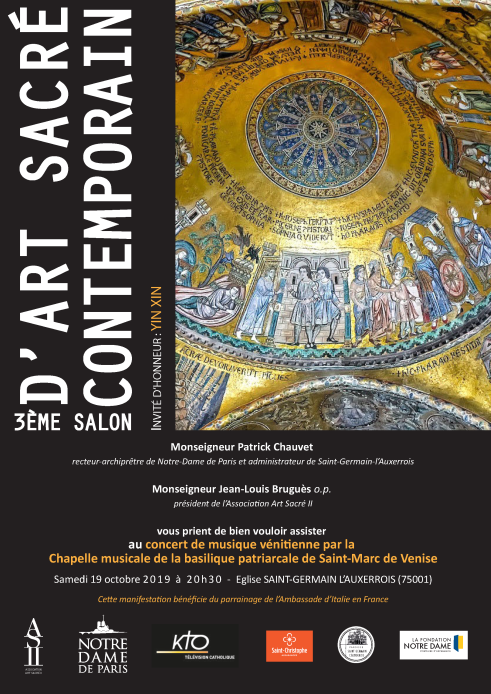

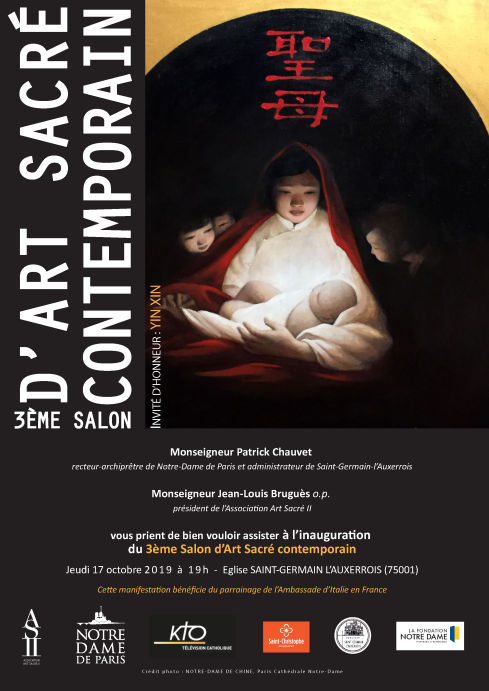

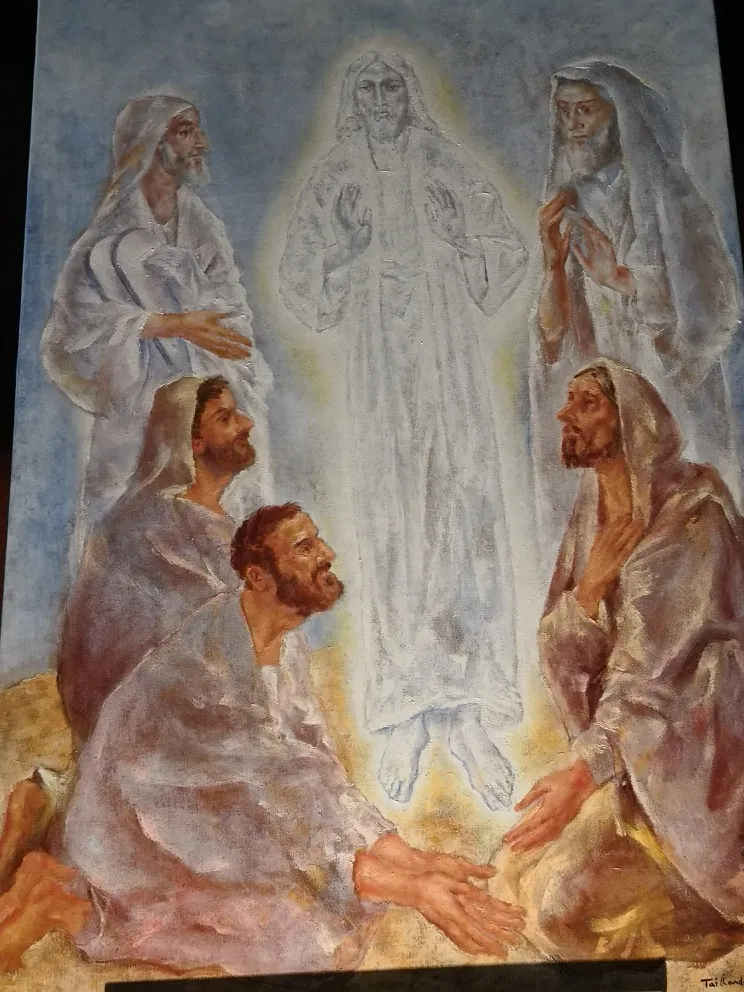

3e Salon d’Art sacré contemporain

du 17 au 27 octobre 2019

Présentation

En espérant qu’il vous sera agréable de recevoir ces informations et que nous aurons le plaisir de vous accueillir dans l’un ou l’autre des évènements programmés cette année, nous vous renouvelons notre plus amical souvenir.

Secrétaire général de l’association

Dossier de presse

Messe pontificale

Concert de la Capella Marciana

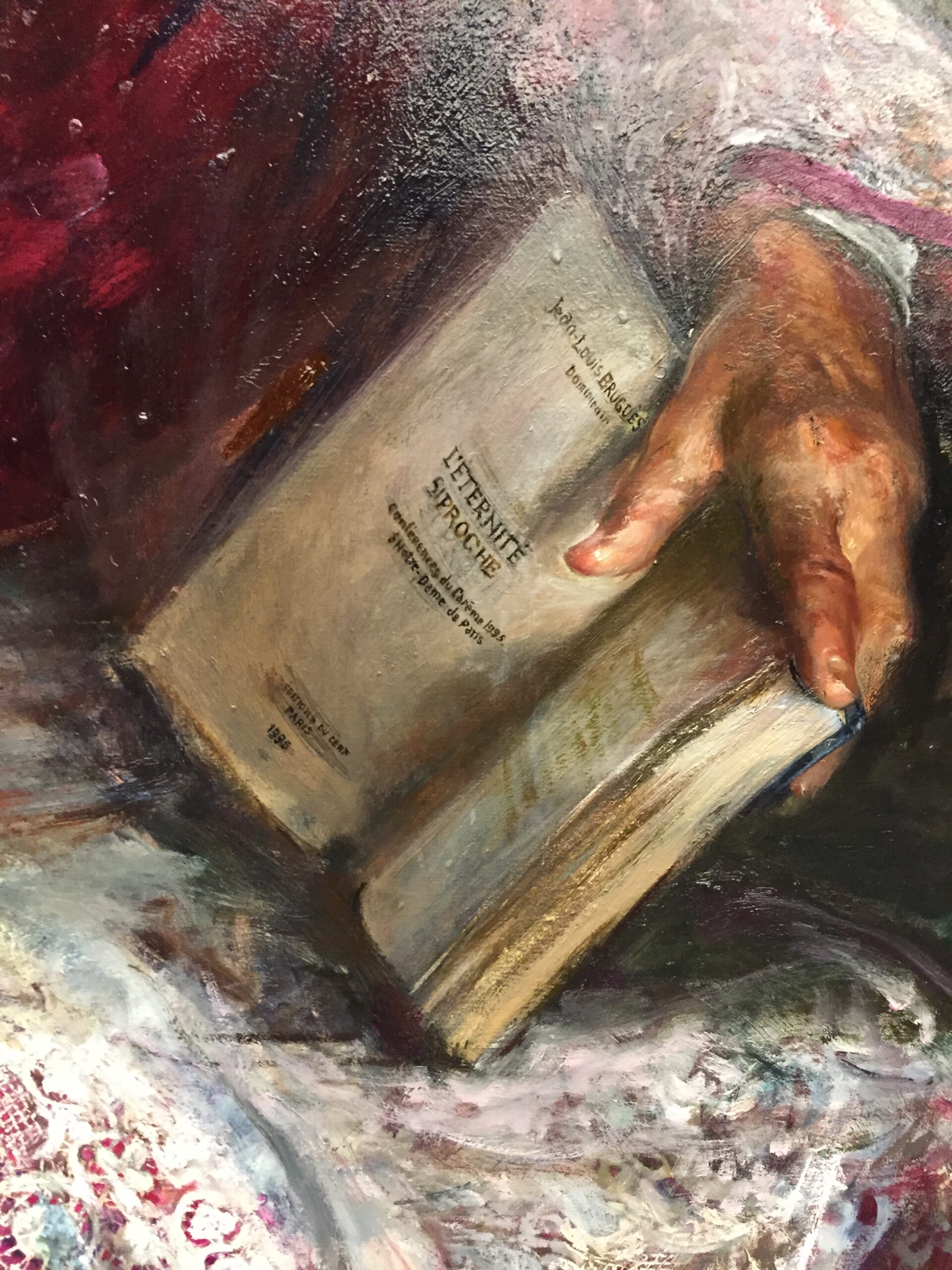

Dévoilement du portrait de Mgr Jean-Louis Bruguès,

bibliothécaire et archiviste de la Sainte Eglise romaine

Selon l’antique tradition, le portrait du dernier Bibliothécaire et Archiviste du Saint-Siège a été officiellement dévoilé le lundi 14 janvier dans les locaux de la Bibliothèque apostolique vaticane. Mgr Bruguès a été accueilli par son successeur, Mgr José Tolentino de Mendonça, ainsi que par différentes personnalités, comme L.L.. E.E. le cardinal Paul Poupard ou son prédécesseur, le cardinal Farina.

Le portrait a été peint par une artiste russe, Natalia Tsarkova, qui a déjà travaillé à de nombreuses reprises pour le Saint-Siège.

Mgr Sergio Pagano, préfet des Archives vaticanes et Mgr Cesare Pasini, préfet de la Bibliothèque ont apporté leur témoignage de reconnaissance envers le travail accompli durant sept ans par Mgr Bruguès, tandis que le R.P. Loïc-Marie Bot, o.p., prieur provincial de la province de Toulouse, a rappelé toute la fécondité de la carrière de Mgr Bruguès, tant en qualité de provincial, qu’en celle d’évêque d’Angers, de secrétaire de la Congrégation pour l’enseignement catholique et bien évidemment de Bibliothécaire et Archiviste du Vatican.

Le lendemain, S. Exc. M. Alexander Avdeev, ambassadeur de la Fédération de Russie près le Saint-Siège a voulu honoré Mgr Bruguès par un dîner offert à la résidence, au cours duquel le diplomate a souhaité rappelé combien Mgr Bruguès a contribué au rapprochement des relations diplomatiques de son pays avec le Saint-Siège, grâce aux aventageux accords culturels conclus entre la Bibliothèque apostolique et diverses institutions russes pour l’organisation de manifestations culturelles d’envergure.

2e Salon d’Art sacré contemporain

du 12 au 21 octobre 2018

Présentation

L’association Art sacré 2 présente le 2e Salon d’Art Sacré Contemporain

à l’église Saint-Germain-l’Auxerrois (face au Louvre), Paris 1er

Entrée libre de 10h à 19h

Avant-propos de Mgr J-L. Bruguès, o.p., archiviste et bibliothécaire de la Sainte Église romaine, président d’Art sacré 2

Préambule de M. le chanoine G Annequin, curé de la paroisse Saint-Germain l’Auxerrois

Chant Grégorien : Ensemble LANGAST

Commissaire d’exposition: Jacques Charles-Gaffiot

Dossier de presse

Montage

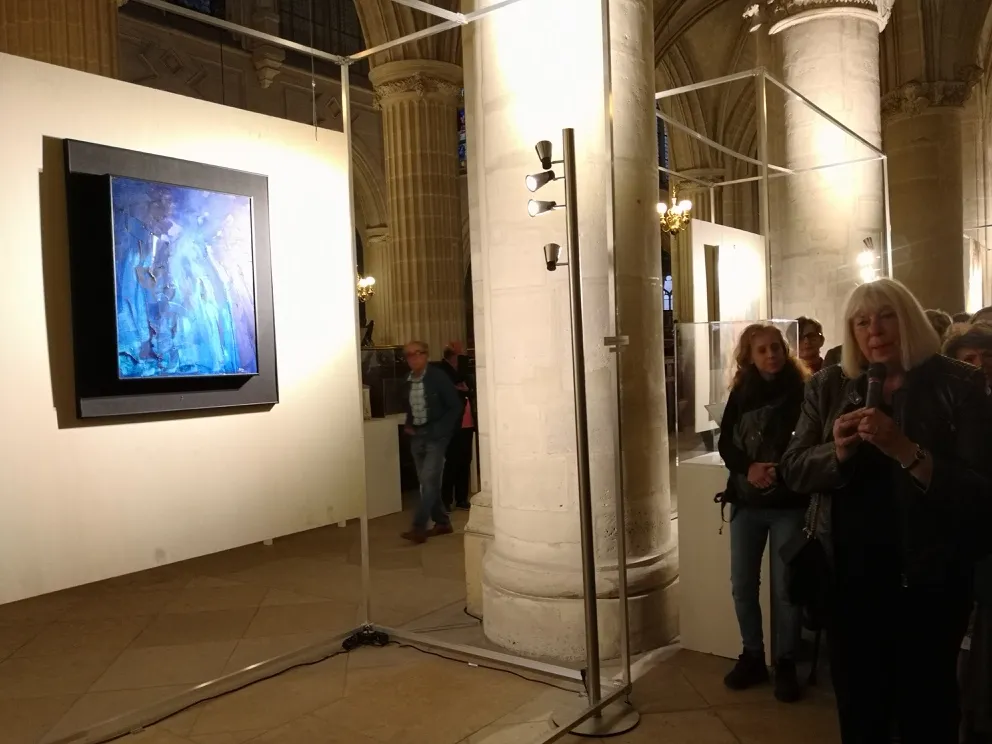

Inauguration du salon

Exposition

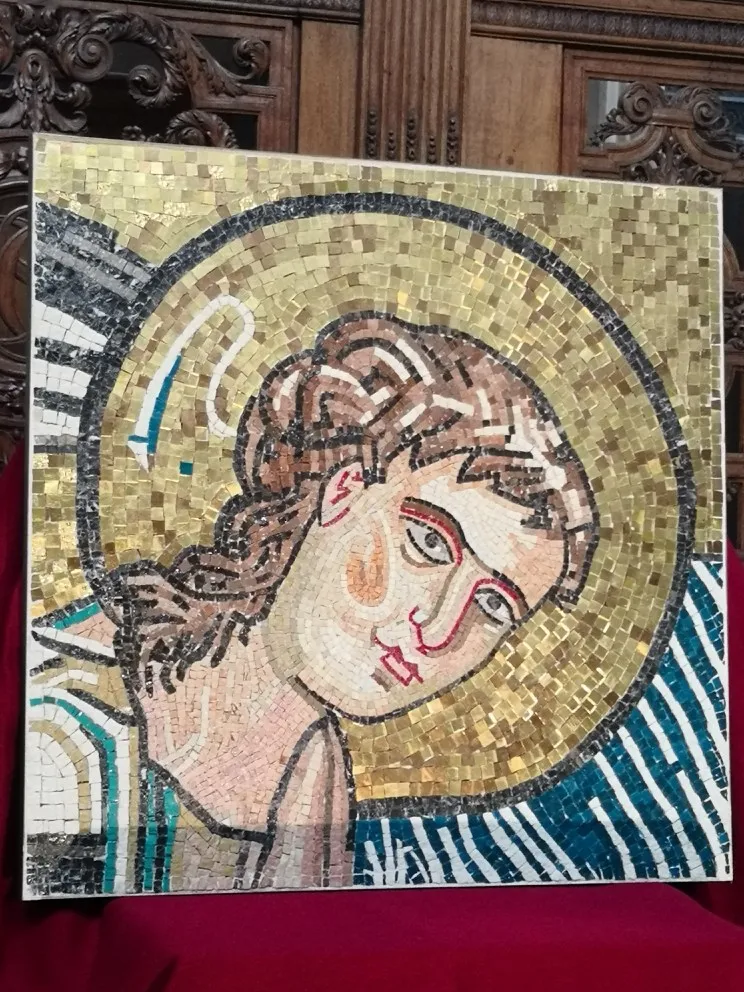

Mosaïc Center de Jéricho et l’Ange de Bethléem

Cahier des charges

PRÉAMBULE

L’association L’Art sacré 2 a pour objet la conservation, la restauration et la mise en valeur du patrimoine religieux ainsi que l’encouragement à la création artistique.

Dans le cadre de la programmation 2018, l’association L’Art sacré 2 organise à Paris un second salon d’art sacré, en marge de la FIAC, du jeudi 12 octobre 2018 au dimanche 21 octobre 2018. Ce salon d’art sacré se tiendra en l’église Saint-Germain l’Auxerrois, 2 Place du Louvre, sur le premier arrondissement. L’affectataire de l’église Saint-Germain l’Auxerrois, en la personne de Monsieur le Curé Gilles Annequin, a renouvelé son plein et entier accord à l’organisation de ce salon et au contenu du présent cahier des charges.

Aux fins d’organisation de ce salon ouvert gratuitement au public, est rédigé le présent cahier des charges.

CANDIDATURES

Présélection des œuvres exposées :

Afin de donner une plus grande cohérence au salon, une présélection des œuvres exposées est prévue au mois de mai prochain. Les artistes intéressés devront envoyer avant le 1er mai 2018 à une version numérique à Monsieur Jacques Charles-Gaffiot, secrétaire général de l’association L’Art sacré 2 (à l’adresse suivante : jacques.charlesgaffiot@hotmail.fr) et une version papier à l’adresse de l’association des photographies de chacune des œuvres susceptibles d’être présentées avec l’indication de leurs dimensions (et éventuellement de leur poids pour les sculptures importante). Cet envoi sera accompagné d’une note de présentation des œuvres et de l’artiste et de son intérêt à être présent à ce salon. Les candidats renverront une copie signée du présent cahier des charges.

Etant précisé que le Comité de sélection constitué par l’association L’Art sacré 2 sélectionnera au maximum deux œuvres par artiste et que cette sélection interviendra avant la date du 1er juin 2018, les candidats s’engagent à accepter les choix qui seront effectués.

Les frais engagés par les artistes afin d’être sélectionnés sont à leur entière charge.

Les artistes intéressés adhérent d’ores et déjà aux conditions du présent cahier des charges qu’ils s’engagent à respecter dès lors qu’ils auront été sélectionnés par l’association L’Art sacré 2.

TRANSPORT DES OEUVRES:

Le transport des œuvres est assuré par l’association L’Art sacré 2 sous les réserves suivantes relatives notamment à la dimension et au poids de l’œuvre :

L’association n’assure que le transport des tableaux d’une dimension inférieure à une hauteur de 1,5 mètre et d’une largeur d’un mètre ;

L’association n’assure que le transport des sculptures dont d’une part le poids est inférieur à trente kilos et d’autre part les dimensions ne dépassent pas les normes suivantes : 1,20 mètre sur 0,80 et 0,80 m.

Pour toute dimension et tout poids supérieur aux éléments indiqués ci-dessus, l’association devra être consultée.

ASSURANCES DES OEUVRES:

L’assurance des œuvres pendant le transport et l’exposition est prise en charge par l’association L’Art sacré 2. (assurance clou à clou).

ASSURANCE « Responsabilité civile »:

Une assurance « responsabilité civile » pendant la durée du salon en lien avec la paroisse Saint Germain l’Auxerrois sera contractée.

GARDIENNAGE DU SALON :

L’association L’Art sacré2 assumera le gardiennage du salon en liaison avec la paroisse Saint Germain l’Auxerrois.

Etant rappelé que les horaires d‘ouverture du salon correspondront à ceux de l’église Saint Germain l’Auxerrois, c’est-à-dire de 10 h à 17h30.

Le dimanche, les horaires seront aménagés ainsi que suit : 14 h à 17h30.

INSTALLATION et DÉMONTAGE des ŒUVRES :

L’installation et le démontage des œuvres en l’église Saint Germain l’Auxerrois seront effectués par l’artiste avec l’aide de l’association L’Art sacré 2. Le montage pourra débuter à compter du lundi 8 octobre à 10 h.

Le démontage aura lieu à partir du lundi 22 octobre 2018, le salon se terminant le dimanche 21 octobre.

VERNISSAGE DU SALON :

Le vernissage du salon aura lieu en principe le vendredi 12 octobre à 18 heures 30.

S’agissant de ses invités, l’artiste pourra demander un nombre d’invitations ou fournir une liste nominative des personnes qu’il désire inviter. Il pourra également adresser l’invitation par emailing. Mais quelle que soit les modalités adoptées, il s’engage, pour des raisons de sécurité, à fournir trois jours avant la date du vernissage à l’association L’Art sacré 2 la liste de ses invités.

2es journées d’études à Moulins

les 6, 7 et 8 avril 2018

En 2018, le clergé de l’Église catholique demeure toujours affectataire, dans les 36 000 communes françaises, de près de la totalité des églises construites avant 1905.

Ce constat implique dès lors une réflexion : ce double patrimoine architectural et mobilier constitue-t-il un trésor pour tous, croyants ou non croyants, ou simplement pour la seule communauté catholique ?

Si un tel trésor ne concerne que la population de confession catholique et risque par conséquent, faute de moyens suffisants, de disparaître à plus ou moins court terme de l’urbanisme et du paysage français comme de s’effacer de notre culture, il faut alors de demander à quels impératifs les catholiques sont-ils prêts afin de maintenir et garder ce patrimoine si menacé, objet depuis quelques années d’un vandalisme croissant.

En revanche, si ce trésor patrimonial est considéré comme d’intérêt général et constitutif d’une identité nationale, les affectataires doivent se demander ce qu’ils peuvent envisager pour aider l’État et les collectivités locales territoriales pour maintenir et conserver ce patrimoine, le coût de cette préservation étant partagé entre l’État, les collectivités territoriales et les donateurs (mécénat) dans des proportions qui varient selon les cas. Ces mêmes interlocuteurs doivent savoir dialoguer avec les affectataires qui ne pourront pas aller jusqu’à accepter une sécularisation de ces bâtiments sacrés en les ouvrant sans discernement à toutes les activités sociales. Enfin, il faut noter qu’un même questionnement se porte également sur les couvents, les évêchés, les chapelles de campagnes et oratoires ainsi que sur les calvaires plantés aux croisements des chemins, etc.

Ainsi se résument les interrogations qui sous tendront les propos des intervenants au long de ses deuxièmes journées d’études.

Quelque soit la réponse portée à la question centrale, il convient tout d’abord, dans un contexte évolutif et historique, de s’interroger sur l’importante nécessitéde redonner du sens au sens.

Après la loi de 1905, cent ans après celle de 1913 portant sur les monuments et sites historiques (pour ces derniers en 1930), comment cette législation est-elle de nos jours reçue : pour le ministère de la Culture, la protection en est-elle toujours l’objectif principal ou est-elle devenue une simple incitation plus ou moins opérante à la conservation, voire un avatar d’une paralysie administrative.

Dans les deux cas de figures mentionnés plus haut, vouloir ouvrir les églises au public comme aux fidèles implique d’élaborer une stratégie de politique immobilière, d’en assumer les coûts et le financement et pour les décideurs principaux d’affirmer clairement leur volonté.

Messe pontificale à la cathédrale de Moulins

en présence de Monseigneur Laurent Percerou, évêque de Moulins

Mgr Bruguès visitant les sœurs de la Visitation de Moulins

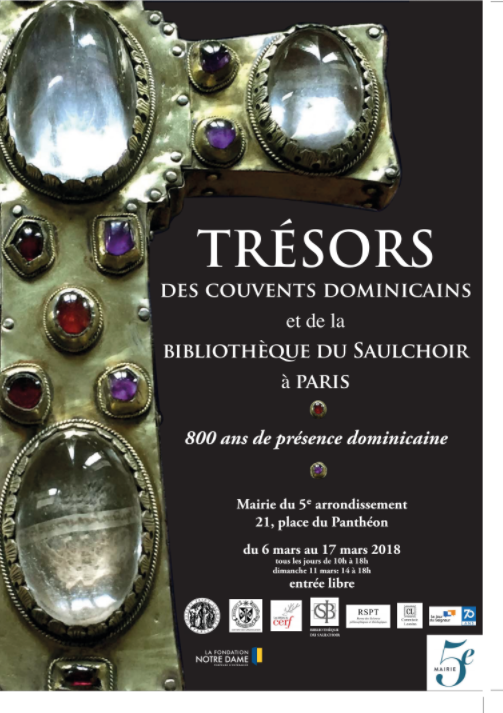

Exposition « Trésors des couvents dominicains

et de la bibliothèque du Saulchoir à Paris »

Dossier de presse

À l’occasion du huitième centenaire de l’arrivée des Frères Prêcheurs à Paris, les éditions Héritage Architectural consacrent un nouvel ouvrage au patrimoine dominicain, après les publications de Chrétiens d’Orient en 2014 puis Mossoul, métropole chrétienne dans la plaine de Ninive, l’année suivante.

Préfacé par M. Michel Zink, Secrétaire perpétuel de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, ce nouvel album offre un regard sans précédent sur 100 trésors, la plupart inédits, appartenant aux collections conservées dans les deux couvents parisiens, Saint-Jacques et l’Annonciation, ainsi qu’à la bibliothèque du Saulchoir, aujourd’hui la plus grande institution privée consacrée en France aux sciences religieuses.

D’une staurothèque du XIIIe siècle ou de chartes contemporaines de saint Dominique

en passant par l’orfèvrerie, la sculpture des XVe et XVIe siècles, la chapelle en argent doré de l’abbé Lacordaire, une Sainte Face de Manessier, le manuscrit du Journal d’un curé de campagne, des partitions musicales de Gounod, ou encore un billet d’Heidegger et nombreux témoignages d’artistes modernes, Miro, Braque, Maurice Denis, Fernand Léger, Matisse etc., l’ouvrage illustre le rayonnement ininterrompu des dominicains non seulement au cœur de la capitale, sur la Montagne Sainte-Geneviève ou à proximité du faubourg Saint-Honoré, mais également dans les espaces périphériques les plus inattendus.

Album de 120 pages environ 100 illustrations couleur Dimensions : 27 cm /21 cm

Prix public : 25 euros

Date de publication : Début mars 2018

Messe de la Saint Thomas d’Aquin célébrée

par Mgr Bruguès

dimanche 28 janvier 2018

1er Salon d'Art sacré contemporain

du 18 au 29 octobre 2017

1er Salon d’Art Sacré Contemporain du 18 au 29 octobre 2018, en marge de La FIAC 2017 ;

à l’Eglise Saint-Germain l’Auxerrois (face au Louvre).

Organisé par l’Association Art Sacré 2

Président: Mgr Jean Louis Bruguès (Directeur des Archives Secrètes du Vatican)

Commissaire d’exposition : Jacques-Charles Gaffiot

Dossier de presse

L’Art sacré s’expose à Paris

Alors que la FIAC vient de débuter à Paris, la première exposition d’Art sacré contemporain se tient depuis mercredi

à Eglise Saint-Germain l’Auxerrois de Paris.

Projection du film « Raphaello » à Notre Dame de Paris

– animation des Madones de Raphaël –, de Christian Comte a été projeté à la Cathédrale Notre-Dame de Paris

du 18 au 29 octobre 2017.

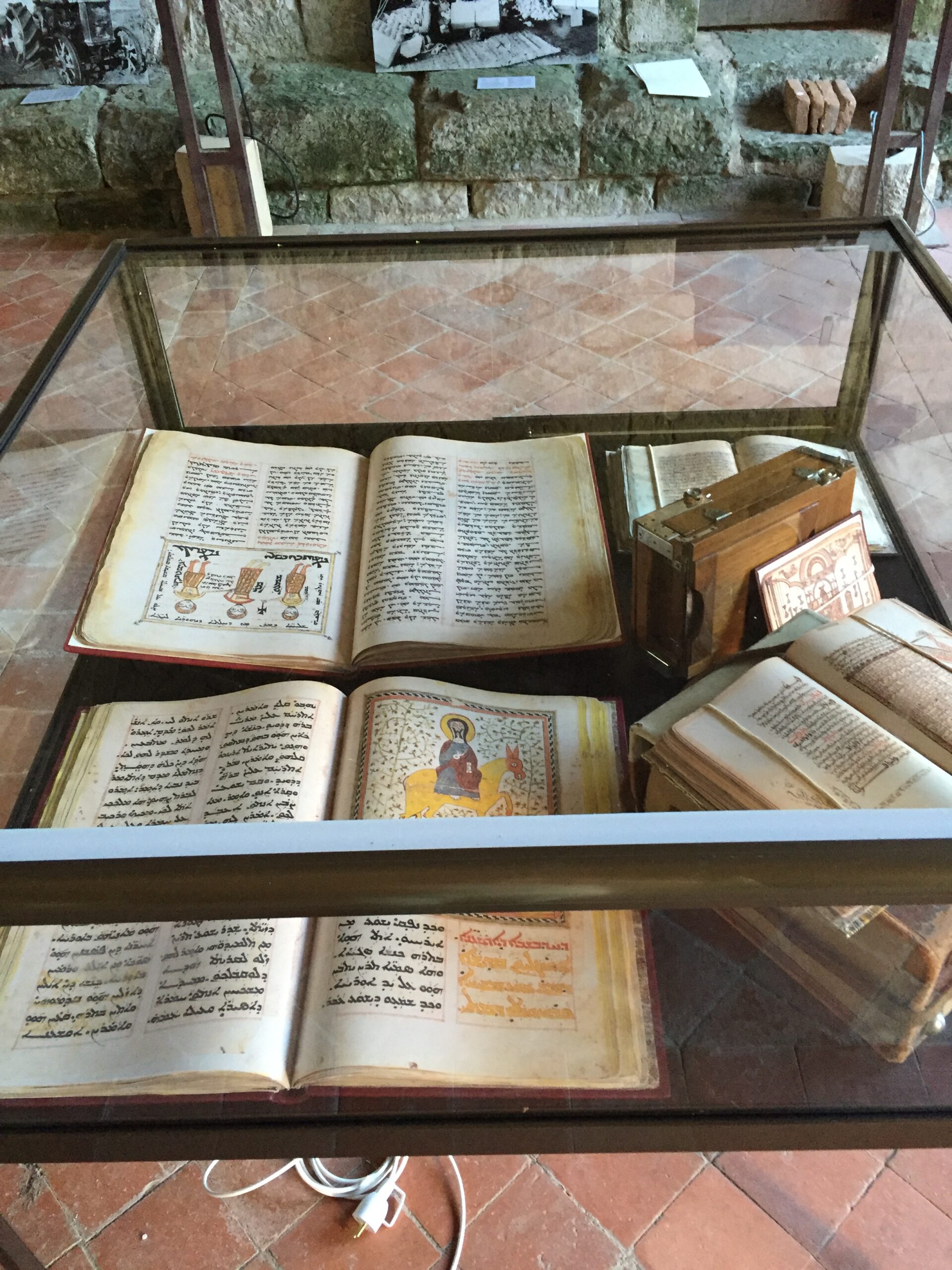

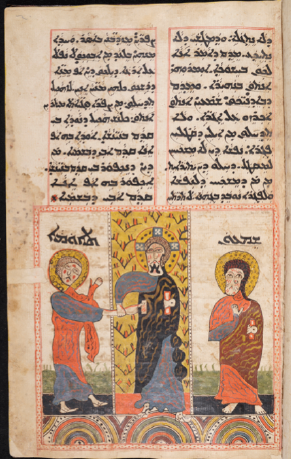

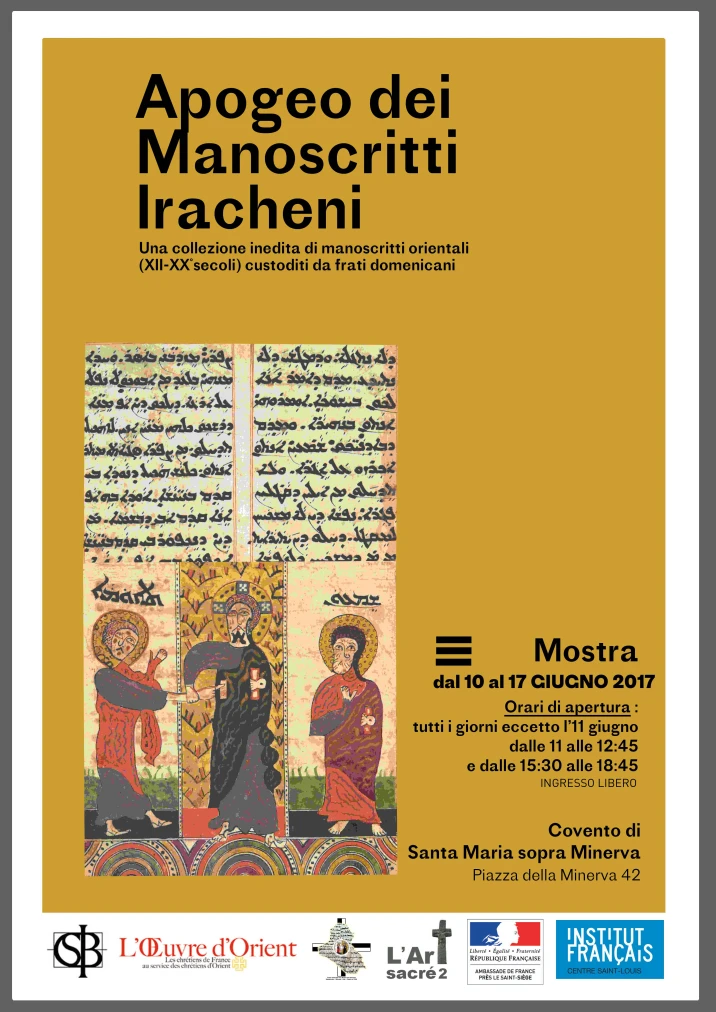

Exposition « Grandes Heures des manuscrits irakiens »

au couvent de la Minerve à Rome

du 9 au 19 juin 2017

Grandes Heures des manuscrits irakiens

Une collection dominicaine inconnue de manuscrits orientaux (XIIIe – XIXe siècle)

Couvent de la Minerve, Rome

L’Art Sacré 2 organise une exposition autour des manuscrits irakiens (XIIIe -XIXe siècle) d’une collection dominicaine, en partenariat avec le Centre culturel français à Rome (IFCSL).

Cet évènement fait suite à l’exposition aux Archives nationales du 20 mai au 24 août 2015.

A l’occasion de l’exposition, la traduction du catalogue en langue arabe sera présentée au public.

Commissariat d’exposition : Jacques Charles-Gaffiot

1res journées d'études à Marcilhac-sur-Célé

les 16 et 17 juillet 2016

Le Père Guillaume relèvera t-il le défi de sauter en parachute ?

Le club de parachutisme de Cahors a lancé un défi au Père Guillaume: un saut en parachute alors que l’abbé a la peur du vide. Le Père Guillaume a posé sa condition au saut: OK seulement si la jauge des dons pour redonner vie à l’Abbaye de Marcilhac-sur-Célé atteint les 25000€ sur le site Un orgue à l’Abbaye de Marcilhac-sur-Célé.

Un prêtre saute en parachute

Un prêtre catholique s’est lancé aujourd’hui dans le vide pour 2.500 mètres de chute libre dans le cadre d‘une campagne de collecte de fonds pour restaurer une abbaye millénaire du Lot, a rapporté l’ecclésiastique au terme de l’aventure. « J’ai montré que mon engagement était réel et que tous ceux qui soutiennent le projet peuvent être derrière. J’ai mouillé le maillot », a déclaré l’abbé Guillaume Soury-Lavergne, 36 ans.

Le prêtre a fait le grand saut depuis un petit avion au dessus de l’aérodrome de Cahors-Lalbenque dans l’objectif de réunir 50.000 euros dans le cadre d’un vaste projet de réfection de l’abbaye de Marcilhac-sur-Célé, un joyau architectural mais partiellement en ruine, mêlant styles carolingien, roman et gothique. « Marcilhac avec ses 200 habitants ne peut supporter les travaux de restauration », dit l’abbé évoquant un budget global de près de 2 millions d’euros. Monté à 4.000 m, le curé, qui avait un peu pratiqué le parachutisme mais en mode automatique au service militaire, s’est lancé pour une expérience nouvelle pour lui, la chute libre avant ouverture de sa toile à 1.500 m du sol.

L’audacieux abbé avait promis de se lancer dans le vide s’il récoltait au moins la moitié des 50.000 euros nécessaires pour installer à Marcilhac-sur-Célé un superbe orgue de 808 tuyaux datant de 1886 offert par une paroisse anglaise du Yorkshire. Avec 26.000 euros récoltés en moins de quatre mois par le biais d’un site de financement participatif chrétien, CredoFunding.fr, il a dû s’exécuter.

Message du Père Guillaume Soury-Lavergne pour le bénévolat

à l’Abbaye de Marcilhac-sur-Célé

Le centre européen d’Art sacré verra-t-il le jour dans le Lot ?

On estime à plus de 20 000, le nombre des édifices religieux en France, dont plusieurs dizaines dans le Lot,

à menacer ruine, dans les 20 ans qui viennent. Débat.

Comment concilier conservation du patrimoine et modernité ? Tel était le thème autour duquel se sont articulées les Journées de Marcilhac-sur-Célé, durant le week-end des 16 et 17 juillet derniers. « Pourquoi et comment restaurer les églises ? » question centrale, au cœur de ces échanges, tenus en la salle capitulaire de l’abbaye, sous la houlette du Père Guillaume Soury-Lavergne.

Au nombre des interventions marquantes, celles de Mgr Laurent Camiade, évêque de Cahors, Mgr Jean-Louis Bruguès, archevêque, bibliothécaire et archiviste de la Sainte Église Romaine au Vatican, Olivier de Rohan, président de « La Sauvegarde de l’art français », Madame Isabelle Rooryck, Conservateur en chef honoraire du Patrimoine, Martin Malvy, président de la communauté de communes du Grand Figeac, Mme Diane Hervé-Gruyer, peintre, décorateur…

« Ce que nous devons à la foule de ceux qui nous ont précédés… » déclare Mgr Camiade, pour mesurer ce que représente le patrimoine, à ses yeux. « L’homme, tel l’artisan de la maison que Dieu construit », insiste l’évêque de Cahors au sujet des églises. L’édifice religieux, toujours en devenir, n’a pas été réalisé une fois pour toutes. Il perdure, grâce à l’entretien qui lui est prodigué ; il passe de générations en générations. Il implique donc, bien au-delà des bâtisseurs, tous ceux qui prêtent attention à sa conservation. « Les églises nous concernent tous » a ajouté l’évêque.

Pour l’Église, les églises représentent un appel à se rassembler, en prenant appui sur la paix de l’Évangile, offerte à tous. D’où, l’importance de garder les églises ouvertes, car, conçues pour tous, et non pas réservées à quelques-uns.

« Il en va de la responsabilité des chrétiens, que de laisser les églises ouvertes, car telle est la vocation de ces édifices ! » martèle Mgr Camiade. Or, si la dimension universelle des églises, ne fait pas de doute, leur entretien, ne va pas de soi.

Face au manque de moyens, que ce soit d’ordre communal ou paroissial, public ou privé, le projet de sauvegarde porté par une association, qui fédère les énergies apparaît comme une solution. « Quand tout le monde le veut, les choses peuvent aboutir ! »

Nul doute que la beauté des lieux, favorise la démarche de celles et ceux qui souhaitent franchir le seuil d’une église.

Restaurer et créer, en produisant de la beauté, de l’art sacré ! Réinvestir les églises, par de la création ; tel est le challenge.

Question : dans une société multiculturelle, comme la nôtre, est-ce que les églises peuvent être des lieux qui parlent à des personnes qui n’ont pas le sens chrétien ? Le succès de “La nuit des églises”, tend à prouver un vif intérêt pour la démarche. “Une église du passé, peut parler d’avenir !” souligne Mgr Camiade, qui souhaite voir se constituer des groupes de bénévoles, pour ouvrir les églises, et être des accoucheurs de sens, avec ceux qui ont envie d’entrer, ne serait-ce que pour contempler la beauté des lieux.

Créer un centre européen d’art sacré

« Il y a place pour le Lot, à la création d’un centre européen d’art sacré, tant pour la restauration que pour la création, entre les sites de Rocamadour (déjà un atelier de vitraux), Marcilhac-sur-Célé et peut-être même Conques… C’est faisable, ce serait providentiel, il suffit de le vouloir. » Isabelle Rooryck – Conservateur en chef honoraire du Patrimoine.

L’accent a été mis également sur le besoin d’organiser des formations, tant auprès des prêtres que des laïcs, en matière de présentation de l’art sacré.

Enfin, a été lancé le projet de créer un répertoire national des artistes d’art sacré, présentant les spécialités de chacun, de manière à favoriser les recherches pour les maîtres d’ouvrage.

« On n’abandonnera pas, les églises ! » Martin Malvy

« Jamais un maire n’a évoqué l’hypothèse de ne pas vouloir restaurer une église ; pas de collectivité qui ne veuille entretenir son patrimoine religieux ! » constate Martin Malvy, président du Grand Figeac et président de l’Association Nationale des Villes et Pays d’art et d’histoire, en écho à la question : « Faut-il restaurer les églises ? »

« Dans bien des cas de figure, l’église représente l’édifice public majeur du village, avec ses habitations construites tout autour ». poursuit l’ancien ministre, sans pour autant renier la destination première d’exercice du culte, à laquelle sont affectés ces édifices.

Les églises : un patrimoine commun

« Les églises appartiennent au patrimoine de ce pays » déclare Martin Malvy, appuyant son propos sur l’importance des fonds engagés par l’État au fil des ans, pour cette restauration, quand bien même « la conjoncture économique est difficile ». Et il ajoute : « Les élus n’abandonneront pas leurs églises, sauf désaffection de l’Église ! » Sur le plan juridique, les églises construites avant 1905, appartiennent au patrimoine public de la commune.

Pour autant, il y a belle lurette que nos campagnes ne comptabilisent plus 80 % de la population. Et que les moyens, ne sont plus ce qu’ils ont été, il y a peu de temps encore. Du coup, il ne saurait y avoir de petite participation dans ce type d’opération de restauration. Ainsi, la commune de Marcilhac, va être accompagnée pour 550 000 euros par le Grand Figeac, mais pour compléter l’enveloppe, l’appel au mécénat, aux dons privés, représente une part déterminante pour mener à bien les opérations de restauration.

S’agissant du projet engagé à Marcilhac-sur-Célé, Martin Malvy a assuré de l’intérêt porté sur le sujet par les 79 communes du territoire, sans oublier les actions menées en faveur d’Espagnac-Ste-Eulalie et Assier, notamment. « Il y a eu unanimité pour apporter le soutien de la collectivité à l’action entreprise à Marcilhac-sur-Célé ! » s’est félicité Martin Malvy.

Terminant son propos sous forme de credo, Martin Malvy a ajouté : « Au double titre de la religion et du patrimoine, qui fait l’identité de la France, je ne crois pas à l’abandon du patrimoine religieux. »

Témoignage de l’archiviste du Vatican

« Ce colloque a permis d’apporter de multiples éclairages sur la question de la transmission, le souci de la mémoire, la conservation, y compris dans ses aspects techniques, avec la création. Car nous n’avons pas vocation à être conservateurs au sens de musées. Nous voulons que nos églises et autres lieux de mémoire, soient aussi porteurs d’avenir. A cet égard, l’apport des technologies nouvelles, fait entrer un air frais dans nos problématiques, dont doivent se saisir les jeunes générations. Il s’agissait également de se rendre compte comment des artistes avec des moyens modestes peuvent arriver à magnifier, à exalter tous les lieux évoqués. Bien reçue enfin, l’intervention de Martin Malvy portant le souci du patrimoine, comme faisant partie du rôle de l’homme politique, en situation de responsabilité. Si ce discours pouvait devenir celui de tous les responsables politiques !»

Mgr Bruguès, président de l’Art sacré 2, dont l’objectif est de sensibiliser les publics à la valeur artistique et symbolique de l’art sacré, sous ses deux formes, contemporaines et patrimoniales.

«4 mois et 2 minutes, pour changer le cours de l’histoire …»

Confessant comment il avait été, lui-même, dans un premier temps, «réfractaire» aux réseaux sociaux, le Père Guillaume Soury-Lavergne, se montre à présent «enthousiaste», quant au recours à ce mode de communication.

«4 mois et 2 minutes, ont changé le cours de l’histoire de l’abbaye de Marcilhac-sur-Célé !» indique-t-il. «Le plan de communication, nous a pris près de 4 mois, avec pour finir la réalisation d’une vidéo de 2 minutes, qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux, au point d’attirer presse écrite, radios et télévisions», explique le Père Soury-Lavergne, qui s’est retrouvé devant une nuée de journaistes, lors de son saut en parachute. Ainsi a pu être financée l’acquisition des grandes orgues, certes offertes par une paroisse d’Angleterre, mais qu’il a tout de même fallu démonter, transporter, remonter et remettre en valeur. Le saut en parachute du Père Soury-Lavergne, a attiré de fil en aiguille, 150 jeunes bénévoles qui se sont rendus à l’abbaye de Marcilhac, pour apporter une aide bénévole à l’œuvre entreprise. Autre exemple de l’impact que peuvent amener les réseaux sociaux : le Requiem de Mozart interprété le 17 juillet sous la direction de Damien Sorraing. Le chœur a été composé, via un recrutement Facebook, qui a attiré des candidats de toute la France et même de l’étranger. Résultat : un enchantement, à la fois pour les choristes et pour le public !

Homélie du 17 juillet 2016

La Paix, malgré tout

Il est un mot qui, vous l’avez noté, scande le passage de l’épître aux Ephésiens entendu en seconde lecture: paix. « Le Christ est notre paix », « Il a voulu rassembler les uns et les autres en faisant la paix », « Il est venu annoncer la bonne nouvelle de la paix, la paix pour ceux qui étaient éloignés, la paix pour ceux qui étaient proches ». La paix, la paix, la paix.

Qu’est-ce qu’un moine ? Le moine, explique S. Benoît, est un chrétienqui cherche Dieu et part à sa rencontre. Il prend l’évangile au sérieux, il prend à la lettre les paroles du Christ. Le Christ est venu apporter la paix, lui aussi. Ainsi, les moines qui ont bâti les murs dans lesquels nous nous trouvons n’avaient qu’un mot à la bouche : paix, pax. Ici donc comme à Moissac, l’abbaye de référence, la devise bénédictine était reproduite partout,à l’entrée de l’église, sur les murs du réfectoire et des couloirs, et, plus important que tout, au fond du cœur de ceux qui avaient choisi d’effectuer dans ce cadre leur pèlerinage sur terre.

Nous avons tendance quelquefois à dépeindre le temps jadis sous des couleurs trop claires, comme s’il avait été plus facile de vivre dans les siècles passés. « C’était bien mieux avant », soupirent les nostalgiques… Allons donc ! Les moines qui choisirent ce lieu, au tournant du IXe siècle, connurent les plus rudes épreuves : famines à répétition, guerres incessantes, déplacements de populations, menaces d’invasions, alors qu’à deux pas d’ici, en Espagne, l’occupation musulmane malmenait les populations chrétiennes, scandales de l’Eglise (déjà !), ruptures culturelles de toutes sortes : non, vraiment, ces siècles de fer respiraient toutes sortes de violences. Les mœurs ne s’adoucirent guère par la suite. Les guerres de religion qui ruinèrent ces bâtiments, la haine du christianisme que professa la Révolution française, les destructions dues aux bombardements ou à la rage des remodelages urbains des deux derniers siècles, furent terribles pour l’architecture religieuse. Il y a quelques mois à peine, nous avons vu voler en éclats sous les coups de l’intolérance culturelle, un chef-d’œuvre de la mémoire de l’humanité, Palmyre la martyre. Mais nos propres ancêtres ne furent guère plus délicats ; rappelez-vous Cluny, la plus grande, la plus belle, la plus prestigieuse abbaye de l’Occident, vendue et débitée comme une vulgaire carrière pour les maisons des alentours !

Eh bien, les moines faisaient le pari que, malgré ces violences, il était possible de bâtir des lieux qui incitaient au calme, au recueillement, au retour à l’essentiel. Ils invitaient, comme il est chanté dans la liturgie orientale, à « déposer là le fardeau du monde » : la paix malgré tout, la paix malgré tout le malheur du monde.

Je tire de cette incursion un enseignement utile pour nous : l’architecture religieuse doit inciter à la paix. Dans ses apparitions pascales, le Christ commence le plus souvent en ces termes : « La paix soit avec vous » (Lc 24, 36 ; Jn 20, 19). Ceux qui se réclament de lui et cherchent à diffuser cette même paix habitent dans des demeures qui la reflètent de mille manières. Le monastère est une maison de paix pour ses propres membres qui, après des activités souvent exténuantes à l’extérieur, éprouvent le besoin de reconstituer leurs forces dans la quiétude. Il l’est aussi pour les visiteurs qui viennent là pour se refaire une sorte de santé spirituelle. Lorsque Abraham aperçoit les trois personnages qui se tiennent à l’entrée de sa tente, il multiplie les gestes d’accueil : « On va vous apporter un peu d’eau, vous vous laverez les pieds, et vous vous étendrez sous cet arbre. Je vais chercher du pain et vous reprendrez des forces avant d’aller plus loin… ». L’exquise hospitalité bénédictine reprend encore aujourd’hui chacun de ces gestes bibliques. L’accélération des rythmes et le stress qui en résulte font des maisons religieuses des oasis de calme et de sérénité à toutes les victimes du mal-être. Il me semble que la vie monastique reste plus nécessaire que jamais en ce XXIe siècle.

C’est cette conviction qui explique notre présence ici. Certes, il serait hasardeux de prévoir que des moines reviennent à Marcilhac – mais pourquoi pas, après tout ? -, leurs pierres seules sont restées, et encore pas toutes. Mais les pierres ne constituent pas des décors neutres ou indifférents, elles parlent vraiment à ceux qui savent les écouter, les ausculter même. Elles sont vivantes. Une foi qui se réclame de l’Incarnation ne peut oublier que l’architecture donne espace et visibilité, chair en somme, à un mode de vie particulier et à l’idéal évangélique. Des propos si souvent entendus tels que « Les pierres ne nous intéressent pas », « Nous ne sommes pas attachés aux murs », « Notre vraie cellule, c’est le monde », au moment où des religieux abandonnent des couvents légués à eux par l’Histoire, ont toujours rencontré chez moi un profond scepticisme et une grande tristesse. Notre corps reste toujours perméable à l’espace où il se meut : dis-moi où tu habites et je te dirai qui tu es.

L’architecture aussi peut être un chemin de conversion. Je lisais récemment que la fameuse Tour du Big Ben, à Londres, symbole de la ville et de l’empire britannique, que nous avons vue si souvent sur nos écrans à l’occasion des dernières élections, a été réalisée par un certain Augustus WelbyNorthmorePugin. Il avait reçu une éducation protestante des plus strictes, mais il s’était converti au catholicisme en étudiant l’architecture gothique de l’église Saint-Laurent, à Nuremberg : « J’ai appris les vérités de l’Eglise catholique, écrivait-il, dans les cryptes des vieilles églises et dans les cathédrales de l’Europe ».

A ce point précis, nous rejoignent les deux femmes de l’évangile. La littérature monastique s’est longuement penchée sur les figures de Marthe et de Marie. En Marie, le Christ soulignait l’antériorité de l’écoute de la Parole de Dieu : c’était bien ce que faisait le moine qui se rendait dans cette église sept fois par jour. Antériorité de la vie contemplative, certes, mais si le monastère n’avait comporté que des Marie, faisait-on observer malicieusement, toute la communauté serait morte de faim. Jésus lui-même, qui appréciait le bonne chère, au dire de l’évangile, avait certainement goûté avec plaisir à ce que Marthe faisait mijoter dans ses casseroles… Quand j’ai été élu pour la première fois prieur du couvent de Toulouse, un frère plus âgé me glissa ce conseil : « Si vous voulez que la communauté vive en paix, soyez particulièrement attentif au chœur et à la cuisine ». La paix monastique rappelle ainsi que Marie et Marthe sont des sœurs quise complètent en s’appuyant l’une sur l’autre.La vraie vie contemplative passe par les tâches les plus simples et les plus concrètes, par les fourneaux de Marthe.La poursuite de la mission de paix de Marcilhac dépend, en somme, de la plus petite obole que vous ferez.

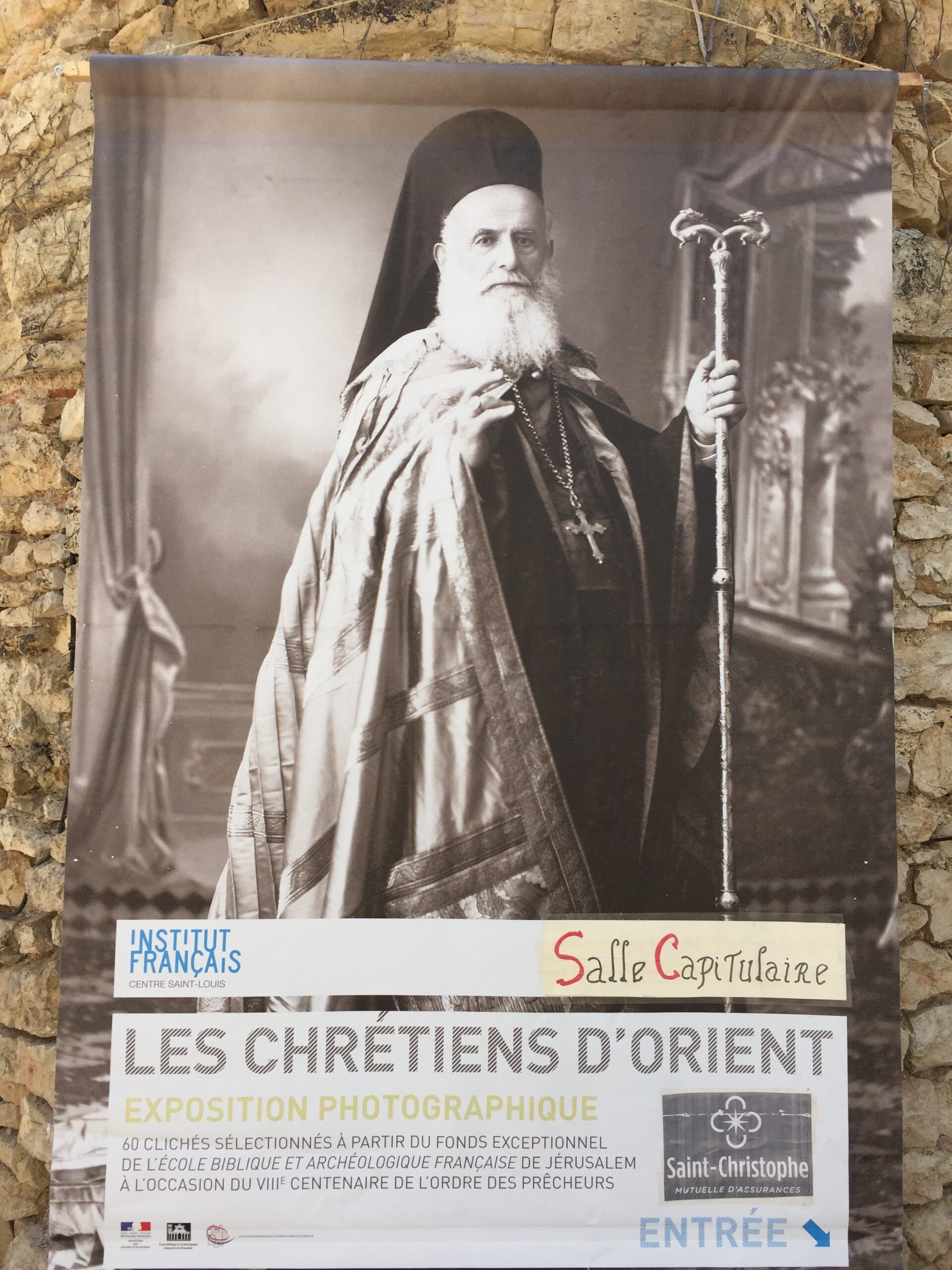

Exposition « Chrétiens d’Orient »,

présentée dans la Salle capitulaire de l’abbaye