Le 22 septembre à 20h15

Séance exceptionnelle du film-lecture théâtrale et musicale

Les Libellules rouges

En partenariat avec le Festival Kinotayo, le Reflet Médicis propose dans le cadre de son rendez-vous mensuel, une séance exceptionnelle le 22 septembre à 20h15 du film-lecture théâtrale et musicale Les Libellules rouges, co-réalisé par Reiko Kruk et Michiru Oshima, toutes deux originaires de la région de Nagasaki.

Sur scène, la réalisatrice et survivante de la bombe atomique, Reiko Kruk, lit son propre récit, accompagnée par un orchestre placé sous la direction de la compositrice Michiru Oshima, venue spécialement de New York à l’occasion du 80e anniversaire de la fin de la guerre. Ensemble, elles transforment mémoire et création en un vibrant dialogue entre passé et présent. L’histoire donne voix à Keiko, dix ans, fascinée par les avions « libellules rouges » de l’école voisine, jusqu’à ce qu’un matin, à 20 kilomètres de là, un éclair atomique frappe Nagasaki. Une soirée singulière où s’entrelacent art, mémoire et transmission.

À propos du Festival Kinotayo

Créé en 2006, le Festival Kinotayo est le plus grand festival en France dédié au cinéma japonais contemporain. Il a pour mission de renforcer le dialogue culturel entre la France et le Japon et de déconstruire les clichés. Chaque année, une dizaine de films inédits, produits depuis moins de 18 mois et sélectionnés parmi plus de 200 œuvres visionnées par un comité indépendant, offrent un regard singulier et ultra contemporain sur la société japonaise.

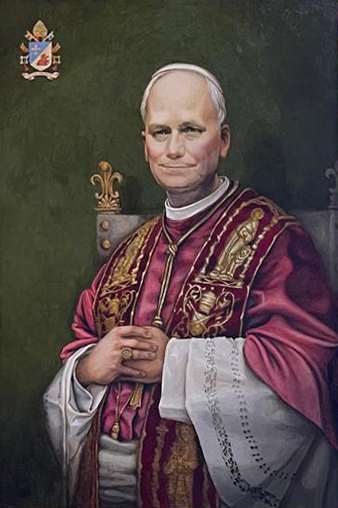

Installation dans les salons de la nonciature apostolique de Paris du portrait de Léon XIV, peint par David Pons

Homélie de Mgr Bruguès, donnée le 15 juin 2025,

en la cathédrale Saint-Nazaire de Béziers,

à l’occasion de son double jubilé

… AUTANT DE GRÂCES

1050. Notre cathédrale Saint Nazaire/Saint-Celse fête le millième anniversaire de sa fondation. Mille ans et plus de belle fidélité ! Mille ans et plus de ferveur ! Pendant plus de mille ans, en effet, on a célébré dans cette église le sacrifice du Christ, on y a proclamé et commenté la parole de Dieu, des foules sont venues y prier, y méditer, confiant à la miséricorde divine leurs peines et leurs fautes, leurs espérances aussi. Du fond de notre commune mémoire montent les formes floues de ceux qui sont nés ici à la vie chrétienne, qui s’y sont endormis dans la paix du Seigneur, ou encore qui s’y étaient engagés dans le mariage, tous promis à vivre de la fidélité même du Christ. Parmi elles, je crois percevoir la silhouette de mes grands-parents, unis dans la chapelle de la Vierge, et plus clairement celle de mes parents, mariés ici même, j’allais dire à la place que j’occupe en ce moment : « Paul et Paule sont deux noms faits pour s’entendre… », leur avait assuré Mgr Blaquières, l’archiprêtre qui, de sa haute stature, a dominé l’histoire de cette cathédrale au siècle dernier.

La fidélité se mesure dans l’épreuve. Et Dieu sait si notre cathédrale en a traversé au cours de ce millénaire ! La mémoire biterroise n’oublie pas le sac de 1209 et ses ravages. Glissons rapidement sur les élucubrations d’un gouverneur qui s’était mis en tête de détruire cette cathédrale et de la remplacer par une citadelle : l’éternel combat de la force et de la foi ! Les fresques de nos chapelles latérales, dont plusieurs s’inspirent de Giotto, resteront marquées à jamais de la fureur iconoclaste des troupes protestantes : ces yeux crevés, ces visages lacérées et ces ailes mutilées témoignent encore de ce siècle de fer. Et puis, et puis, les blessures de la tragédie révolutionnaire : la prière mise hors la loi, le trésor fondu ou dilapidé, le mobilier brûlé ou jeté aux encarts, les insignes chrétiens abattus et dispersées, les reliques que vénéraient tant de générations de fidèles… Mais le mal ne saurait avoir le dernier mot. Voilà que la générosité d’un Maître vient d’offrir à notre église un mobilier moderne qui restera comme le témoignage d’un art toujours renouvelé, toujours recommencé, l’art sacré résolument vivant. La paroisse l’inaugure aujourd’hui. Merci, Maître !

Nos fidélités personnelles trouvent leur vrai relief quand elles s’insèrent dans une trame plus large, celle de l’Histoire et celle des pierres, des pierres vivantes, en somme. Alors qu’a sonné pour moi l’heure des anniversaires, je mesure à quel point ces fidélités aux promesses du baptême et aux engagements de la vie religieuse, du sacerdoce et de l’épiscopat, ont toujours été vulnérables. En réalité, le chrétien n’est jamais fidèle de ses propres forces, mais de celles que lui donne l’Esprit, l’Esprit Saint qui œuvre au plus profond de son âme, à pas de connaissance et d’amour, écrivait S. Thomas. Il me semble que l’on peut nommer Providence ce patient travail de la bienveillance divine. Une Providence, je puis en témoigner, qui se loge dans nos imprévisions et nos imprudences pour les convertir en autant de chances, autant de grâces : la conversion de nos inconsciences.

Inconscience pour moi d’entrer chez les dominicains en 1968, alors que l’on s’y apprêtait à jeter par-dessus bord le grégorien, l’habit religieux, les grands couvents et les observances monastiques. Inconscience encore d’avoir accepté d’enseigner une matière alors décriée par tous, la théologie morale, quand régnait une espèce d’allergie à tout ce qui évoquait la loi, la règle et l’autorité. On chuchotait que les séminaristes n’avaient pas eu ce cours pendant plusieurs années et qu’ils ne semblaient pas s’en porter plus mal. Vingt ans plus tard, la morale triomphait partout et partout on se piquait d’éthique, alors que bien peu savaient ce que ce terme désignait. Inconscience donc d’accepter d’être nommé par le chef de l’Etat au Conseil National Consultatif d’Ethique. Un dominicain derrière lequel la légende noire ne manquait pas de dénoncer les maléfices de l’Inquisition, devenu « Sage de la République » : le petit Père Combes a dû se retourner dans sa tombe ! Inconscience de devenir le plus jeune membre de la Commission théologique internationale, au service direct du pape, et sans doute le moins bien préparé, alors qu’il fallait travailler aux côtés des plus grands, les Ratzinger, les Balthasar ou les Cottier. Inconscience encore de monter dans la chaire de Notre-Dame de Paris pour y donner, quatre années durant, les conférences de carême. J’imaginais que mes prestigieux prédécesseurs, tels Lacordaire ou Sertillanges, s’étaient penchés avec appréhension sur le nouveau venu : « Mais qu’est-ce que ce jeunot va bien pouvoir nous raconter ? ». Inconscience toujours de devenir évêque d’Angers, car rien ne prépare un dominicain au métier épiscopal. Le vicaire général qui m’accueillit ne manquait jamais de me le répéter : « Mon pauvre Père, quand vous êtes arrivé chez nous, vous ne saviez rien. Il a fallu que nous vous ‘formations’ ». Inconscience enfin d’avoir laissé Benoît XVI choisir pour moi le poste de Bibliothécaire et d’Archiviste de la Sainte Romaine, puisque tel est son nom officiel, poste que lui-même aurait aimé l’occuper, si ses frères cardinaux n’en avaient décidé autrement : « Le rêve que j’avais conçu, me confia-t-il, c’est désormais à travers vous que je vais le réaliser ».

Autant d’inconsciences, autant de grâces, ai-je dit. Tel est le travail de la Providence : écrire droit en se servant de nos incertitudes et de nos errements, mais encore de nos talents. C’est une expérience commune pour le prédicateur : les gens n’entendent jamais directement ce que lui-même a voulu dire. Entre ses paroles et l’écoute des auditeurs, existe le filtre merveilleux de la bienveillance divine. Nous, prêtres et évêques, sommes chargés de dire ; à l’Esprit Saint incombe la charge de toucher les cœurs et les intelligences, de convaincre, en un mot. Un homme m’avait écrit qu’il avait décidé, un certain dimanche, de mettre fin à ses jours en précipitant sa voiture du haut d’une falaise. Durant le trajet, il avait machinalement ouvert le bouton de sa radio et était tombé sur une conférence que je donnais à ce moment-là à Notre-Dame. Un mot, une image, une expression, que sais-je ? dans lesquels je n’avais inséré aucun message particulier, l’avait bouleversé, au point de décider de retourner à sa maison et à son existence ordinaire. Œuvre de l’Esprit. Ou encore, cette jeune femme qui, après avoir entendu un de mes sermons, était revenue sur ses décisions en gardant l’enfant qu’elle portait : mes paroles ne traitaient nullement de ce sujet, mais l’Esprit avait su les traduire et les actualiser, au point de renverser les intentions premières de celle qui allait enfin devenir mère.

Car tout peut contribuer à la gloire de Dieu. La coutume voulait que chaque évêque prît une devise qui donnerait, en quelque sorte, la tonalité de son ministère. J’avais choisi Gloria tua sapientia mea (« Que le souci de ta gloire soit ma sagesse »), une phrase tirée de S. Augustin, ce qui, après tout, n’est pas si mal venu sous l’actuel pontificat. Il appartiendra au Seigneur de juger si j’ai bien servi sa gloire, mais dès maintenant, je puis le remercier pour l’itinéraire de sagesse parcouru et pour les témoins croisés sur ma route. Ces témoins, je les appelais, dans l’un de mes livres, « les compagnons du chemin faisant » : mes proches, bien sûr, mes proches par le sang et mes proches des longues amitiés, mes maîtres, mes étudiants, les frères et sœurs de la famille de S. Dominique, quelques saints entraperçus sur la route et des pécheurs, des humbles et des célèbres, sans oublier les jaloux de l’ombre.

Et maintenant, ô Christ, nous nous tournons vers toi. En imitant ton exemple et soutenus par ta grâce, nous avons résisté aux tentations de la facilité et de la tristesse. Avec toi, nous avons protesté contre le malheur du monde. On ne livre pas sans blessures des combats de lumière. Nous te prions de raviver notre espérance. Que ta main secourable se saisisse de nous quand se présentera l’heure de la dernière épreuve. Que nos yeux ne se ferment pas pour toujours et que notre linceul ne nous plonge pas dans l’illusion d’un anéantissement définitif.

Tu es ressuscité. Tu es le premier-né d’une ère nouvelle. Tu as vaincu la mort et tu en as fait une pâque, un passage vers ta gloire. Tu nous conduis à la table du festin des noces. Là, les pleurs seront taris et oubliées les souffrances. Là, nous retrouverons ceux que nous avons connus et que nous avons chéris, nos ennemis aussi. Les séparations n’étaient que provisoires. Là, tu nous réuniras et tu récapituleras la création entière, dans un royaume où règneront la paix, la joie et la béatitude. Viens, Seigneur Jésus. Montre-nous ta face et nous serons sauvés.

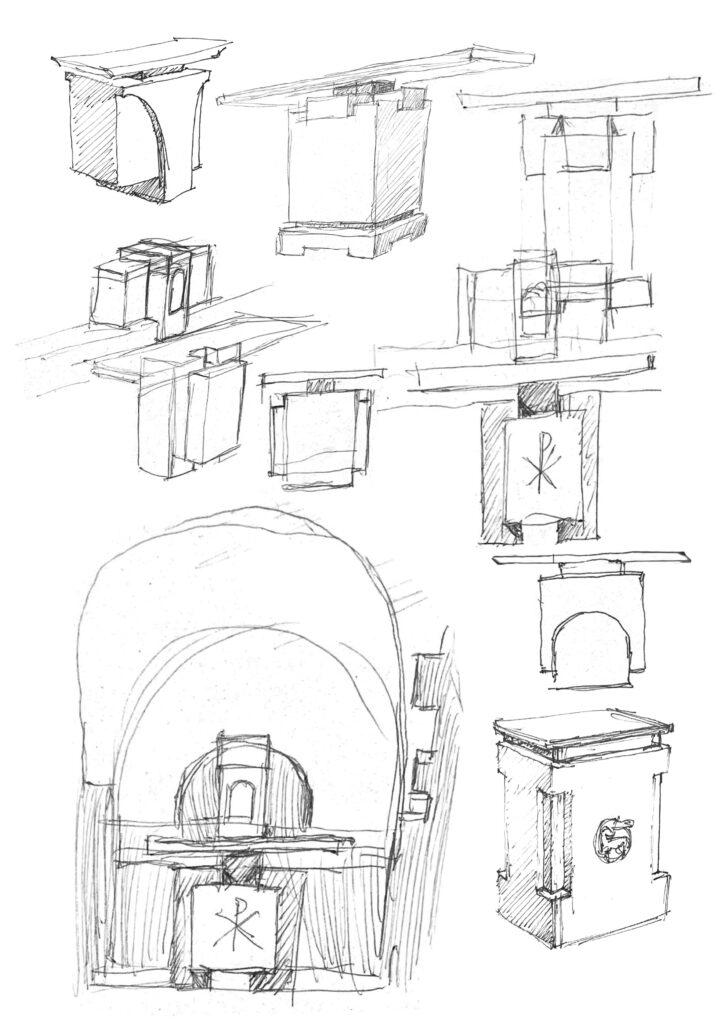

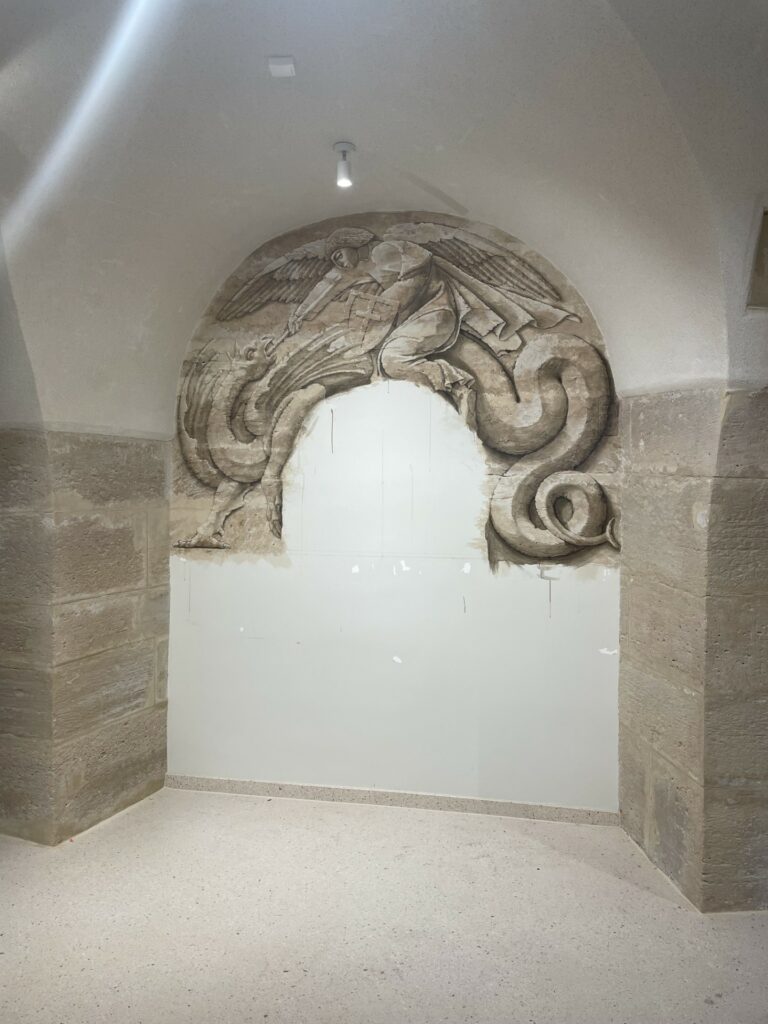

Eglise des Blancs-Manteaux (Paris 3)

Aménagement d'un oratoire Saint-Michel

Installation du reliquaire

dans l'église Sainte-Julitte

de Saint-Cyr-l'Ecole

Le 30 avril 2025, le reliquaire contenant trois reliques de la Passion ayant appartenu à Madame de Maintenon a été inauguré par Mgr Luc Crepy dans son installation définitive dans l’église Sainte-Julitte de Saint-Cyr-l’Ecole. Les fidèles de la paroisse, des Yvelines et de bien plus loin encore pourront désormais venir vénérer ces précieuses reliques.

L’église Saint-Cyr-Sainte-Julitte a été construite de 1960 à 1963 par l’architecte Pierre Vago. Toute en béton, elle se caractérise par un plan trapézoïdal, par une nef dont le sol en déclivité monte vers l’autel, et par des meurtrières hautes à vitraux sur ses deux bas-côtés ce qui la rend assez sombre généralement.

Elle fut inaugurée le 2 juin 1963 par Monseigneur Alexandre Renard, évêque de Versailles.

En 2010 l’église fut rénovée par l’architecte et sculpteur Jean-Baptiste Stienne qui est intervenu essentiellement sur le choeur de l’église avec la mosaïque du chevet, le grand Christ en croix et l’ajout d’un cadre de scène en béton lisse.

Alors, comment inscrire dans cet édifice le projet d’une vitrine pour la présentation du reliquaire de la Passion ?

La première question qui s’est posée fut celle du choix d’un emplacement.

Pensé dans un premier temps dans la chapelle latérale, en position centrale, le choix s’est finalement porté sur le bas-côté Sud, pour d’une part, répondre au souhait de placer le reliquaire dans cette nef atypique et pour d’autre part, rompre l’austérité de ce bas côté Sud, doté à l’origine de 5 portes identiques.

Celle du centre fut privilégiée et il faut imaginer qu’il y avait à cet emplacement une porte en bois, identique à celles présentes de part et d’autre. Cette porte était d’ailleurs condamnée en raison des aménagements de la salle qui se trouve derrière le bas-côté.

Après plusieurs esquisses sur cet emplacement défini, très vite s’imposa l’objectif d’intégrer harmonieusement cet aménagement dans l’église pour donner l’impression qu’il est présent depuis l’origine de l’édifice.

La conception s’est donc peu à peu orientée vers le réemploi du vocabulaire architectural constituant le lieu : les matières, d’une part, principalement le béton employé ici sous plusieurs aspects, le béton brut des structures, ou bien le béton poli et lisse des sols et gradins d’autel

D’autre part, le réemploi des formes, notamment les angles employés pour les arches structurelles de l’édifice que l’on retrouve dans le dessin de cette grande plaque rouge en relief qui vient suggérer un monument adapté aux proportions de l’église, et amplifier la présence du reliquaire dans cette nef, à la hauteur de l’importance de cet objet, tant sur le plan historique que sur le plan des reliques qu’il contient.

Le choix de la couleur rouge, est bien entendu évocateur du sang de la Passion.

Le rouge est aussi parfois associé à Louis XIV et au grand siècle. Par ailleurs il vient réchauffer ce bas-côté, comme le souligne le père Rolland-Gosselin, curé de l’église.

L’étude du dessin définitif s’est ensuite affinée pour intégrer les impératifs techniques, comme la sécurité de la vitrine, et les conditions de conservation optimales du reliquaire nouvellement restauré. A cet effet la vitrine est blindée, étanche à l’air et à la poussière, elle est pourvue d’un dispositif de suivi et relevés hygrométriques, les éclairages sont sur détecteur de présence pour ne pas rester allumés en permanence.

Deux panneaux pédagogiques encadrent cet aménagement, le premier, historique sur Louis XIV et Madame de Maintenon, le second, descriptif sur les trois reliques de la Passion présentées dans ce reliquaire.

Pour en savoir plus : https://www.paroissesaintcyrlecole.fr/le-reliquaire-donne-par-madame-de-maintenon/

18 janvier :

Visite de Notre-Dame de Paris

En fin de journée, alors que les derniers visiteurs ou fidèles quittaient la cathédrale, Laurent Prades, régisseur général, accueillait une vingtaine d’invités de Mgr Jean-Louis Bruguès pour une visite privée de l’édifice restauré.

Parmi les personnalités et les amis de l’association venus se joindre à cette invitation, Mgr Bruguès a eu plaisir à saluer Olivier de Rohan, président de la Sauvegarde de l’art français ; Philippe Advani, président de la Fondation de l’INALCO ; Madame Jun Kanno ; Alexandre Maral, conservateur général ou encore le professeur Philippe Lauvaux.

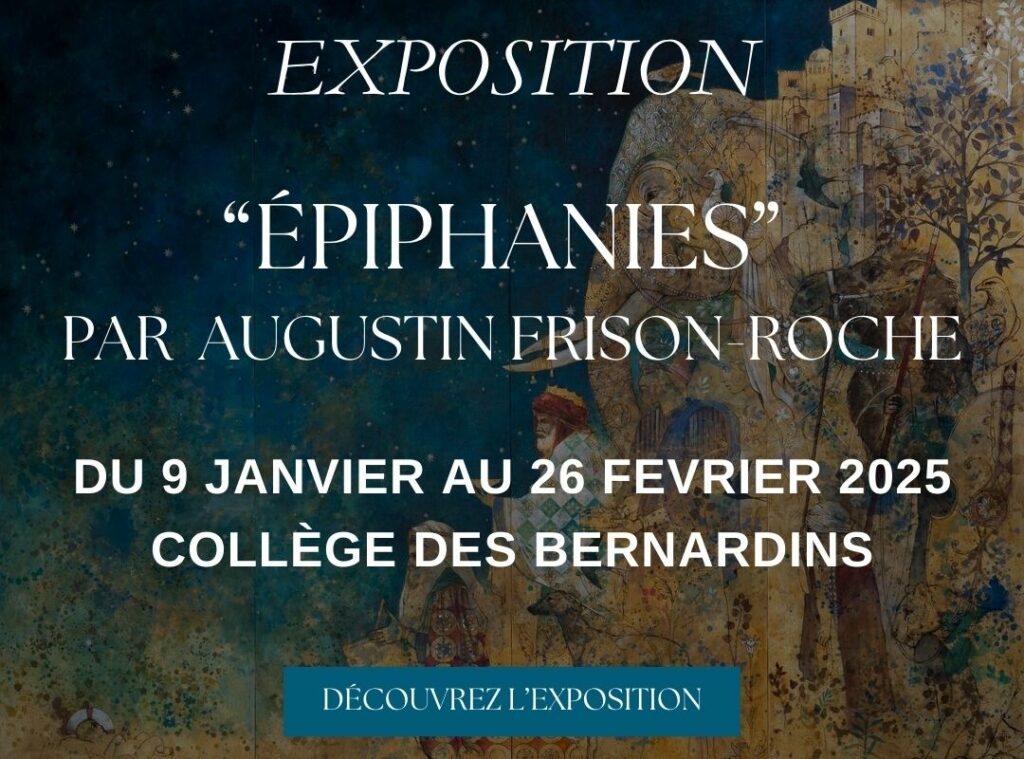

« Épiphanies» par Augustin Frison-Roche

Le Collège des Bernardins accueille à partir du 9 janvier 2025 “Épiphanies”, l’exposition du peintre Augustin Frison-Roche. Dix-neuf toiles de toutes tailles se dévoileront sous les yeux des visiteurs plongés dans un univers onirique. La plupart des œuvres ont été créées dans le cadre d’une résidence aux Bernardins. Le monumental oculus « Assomption » sera visible avant son départ pour la cathédrale de Cambrai.

Depuis deux ans, le Collège des Bernardins et Augustin Frison-Roche travaillent à cette exposition dont la majorité des œuvres a été créée pour l’occasion.

Dès l’entrée dans la nef, le visiteur traverse une forêt de colonnes, qui laisse découvrir un paysage aux connotations rimbaldiennes, de la fin de la nuit à la lumière naissante de l’aube (Série “La forêt était devenue une immense basilique”). Le visiteur est ensuite accueilli par l’Étoile, dressée à l’entrée de l’ancienne sacristie. Comme cette promesse qui attendait les Rois Mages, le visiteur suit un itinéraire qui saura le guider jusqu’à eux, œuvre phare monumentale de l’exposition, après avoir découvert “Les sept jours de la Création” , “L’Esprit” et “Cana”.

« Augustin Frison-Roche voit au-delà. Il représente ce que nous aimerions contempler et qu’il nous rend sensible : un monde où la grâce ne fait qu’un avec le sauvage, où l’amour est à réinventer. » Christiane Rancé, romancière et essayiste, préface du catalogue de l’exposition Epiphanies (bientôt en vente)

L’exposition répond à une programmation artistique qui s’ancre dans le calendrier liturgique. En février/mars 2024, François-Xavier de Boissoudy était venu exposer aux Bernardins sur le thème de la Croix pour la montée vers Pâques, Augustin Frison-Roche nous accompagne après Noël pour annoncer la Bonne Nouvelle. Titrée au pluriel, Épiphanies, Augustin Frison-Roche s’appuie sur la lettre aux artistes de Jean-Paul II :

« À tous ceux qui, avec un dévouement passionné, cherchent de nouvelles épiphanies de la beauté. »

Ce sont toutes ces épiphanies ou « apparitions » que l’artiste a voulu explorer dans cette exposition, celles qui sont visibles dans l’Histoire Sainte, dans la Création, dans la contemplation de la nature, et qui sont un manifeste pour la création artistique.

États généraux

du Patrimoine religieux :

septembre 2023/décembre 2024

Les Etats généraux du Patrimoine religieux proposent une vaste réflexion nationale, de septembre à décembre 2024, mobilisant tous les publics afin de mieux connaître, mieux comprendre et mieux valoriser ce patrimoine spécifique.

Exposition « Destination Asie, un voyage missionnaire en briques Lego »

Un voyage pluriculturel, un pont entre la France, l’Asie et l’océan Indien

Du 30 novembre 2024 au 5 juillet 2025

Près de 1.700 églises inutilisées depuis au moins un an en France

Invitation « crèche limousine »

en la basilique Saint-Michel-des-Lions

Monseigneur Pierre-Antoine Bozo, évêque de Limoges,

Monsieur l’abbé François Renard, recteur de la Basilique,

en présence de

S. E. Monseigneur Celestino Migliore, Nonce apostolique en France,

vous prient d’assister à l’inauguration et à la bénédiction de la

« crèche limousine »

œuvre d’art sacré de Léa SHAM’S et Alain DUBAN

le samedi 15 avril 2023

à 11h15 – 11h45

en la basilique Saint-Michel-des-Lions

RSVP avant le 7 avril 2023 à:

secretariat.eveche@diocese-limoges.fr

Exposition « Marie Tabernacle de vie »

Invitation

Marie Tabernacle de vie

Galerie Bansard

26 avenue de la Bourdonnais – 75007 Paris

Exposition du 9 au 28 septembre 2019, tous les jours de 14h30 à 19h

Vernissage le mardi 10 septembre de 18h à 21h.

Métro Ecole Militaire

Bus 42, 69, 80, 82, 92

La fabuleuse renaissance de la basilique de Saint-Avold

La basilique de Saint-Avold (Lorraine) revient de loin.

Vouée à la destruction il y a deux ans, elle est aujourd’hui éclatante de beauté.

Ce petit miracle, on le doit à la persévérance du recteur de la basilique, Olivier Riboulot,

qui s’est battu avec toute la paroisse pour préserver ce sanctuaire marial

consacré à Notre-Dame-de-Bon-Secours.

Haut lieu de pèlerinage depuis le XVIe siècle, Notre-Dame-de-Bon-Secours de Saint-Avold (Moselle) a failli disparaître à jamais. L’édifice lorrain, construit au XIXe siècle, n’avait pas connu de grande restauration depuis plus d’un siècle et les fissures qui menaçaient la coupole le vouait à être fermé à tout jamais, voire détruit.Mais grâce à une levée de fonds incroyable et la générosité de nombreux donateurs, l’église — élevée au rang de basilique mineure par Pie XI en 1932 — a pu être entièrement restaurée. Après deux ans de travaux et 1,5 millions d’euros de dons, la basilique a pu enfin retrouver tout son éclat pour le plus grand bonheur des fidèles de Saint-Avold mais aussi des pèlerins qui viennent, parfois de très loin, trouver secours auprès de la Vierge miraculeuse. Le 5 mai dernier, Mgr Jean-Christophe Lagleize, évêque de Metz, a d’ailleurs célébré l’inauguration de la basilique en grande pompe.

De l’or et du bleu

Venus nombreux, les fidèles ont pu découvrir, pour la première fois, l’intérieur fraîchement restauré. Et l’émerveillement était au rendez-vous. Car Notre-Dame-de-Bon-Secours n’a pas vu uniquement ses fissures rebouchées. Son décor intérieur et son mobilier ont également été entièrement repensés par Fleur Nabert, sculpteur, qui a été choisie pour élaborer l’ensemble du réaménagement liturgique. Pour redonner un nouvel éclat à la bâtisse, elle a proposé une remise en peinture complète de l’édifice, du sol au plafond. « J’ai cherché à servir l’architecture de l’église, à m’y adapter au mieux », confie l’artiste à Aleteia.

Un projet tout de suite très bien accueilli par le recteur. Deux couleurs dominent l’ensemble : le bleu et l’or, faisant subtilement écho à la Vierge Marie. Les deux voûtes principales qui, à l’origine, étaient monochromes, ont été habillées d’un ciel étoilé rappelant les voûtes polychromes médiévales. Le mobilier a également été intégralement refait : autel, ambon, chandeliers, croix de procession, tabernacle avec lampe vitrail et le reliquaire de Thérèse, Louis et Zélie Martin conservé dans la basilique.

Des meubles-lumière uniques en France

Parmi les plus belles réalisations, on peut noter le grand mur de gloire, derrière l’autel, où apparaît un Christ thermoformé dans le verre et orné de feuilles d’or. « Il existait une porte d’entrée derrière l’autel principal qui n’invitait pas au recueillement car il y avait beaucoup de passages. J’ai donc décidé de fermer le chœur avec un grand mur de gloire qui ne renie par l’ouverture mais qui permet de redonner du calme et du silence à cet espace. »

Autre élément cher à l’artiste, les deux « meubles-lumière », uniques en France, qui entourent la statue de la Vierge du XVIIe siècle. « On m’a demandé de réaliser des portes-cierges pour entourer la statue de la Vierge. Je considérais que la dépose d’un cierge méritait mieux qu’un simple bac. J’ai pensé également aux enfants. Je voulais qu’ils vivent une expérience spirituelle assez forte en allumant un cierge, dans un désir de consolider leur foi. J’ai donc proposé de faire des meubles-lumière qui prolongent la robe de la Vierge ». Et le résultat est au rendez-vous : dans la pénombre, la robe de la Vierge, parsemée de lumières, semble flotter au rythme du battement léger des flammes. Une douce vision qui invite à la prière.

Exposition sur la Grande Guerre à Nancy

Exposition sur la Grande Guerre à la cathédrale

Notre-Dame de l’Annonciation à Nancy

.

Jusqu’au 30 novembre 2018

(Chapelle des Évêques)

.

Dans le cadre des commémorations de la fin de la Grande Guerre, nous aimerions attirer l’attention d’une petite exposition particulièrement significative présentée à la cathédrale de Nancy.

Réalisée par Mme Françoise Hervé, ancien adjoint au maire de Nancy chargé de la Culture, cette évocation présente un objet profondément émouvant: le ciboire fusillé de Gerbéviller (Meurthe-et-Moselle). Ce vase liturgique est l’ultime témoin de la tragédie vécue par la commune entre le 24 août et le 12 septembre 1914, et demeure le symbole du sacrifice des campagnes lorraines tout autour de Nancy, qui permit que celle-ci soit épargnée.

Exposé à Paris en 1916 et en 2016, le ciboire de Gerbéviller n’a jamais été présenté à Nancy.

Jusqu’au 30 novembre, chapelle des Évêques, aux heures d’ouverture de la cathédrale

(en semaine: 8h45-19h; le dimanche: 10h45-20h).

Exposition « Du vin au sacré » et « Histoire de Calice »

aux Hospices de Beaune

Aux Hospices de Beaune, on peut actuellement contempler les trésors liturgiques de plusieurs églises emblématiques de France: Notre-Dame de Paris, la basilique Notre-Dame de Fourvière, l’abbaye de Mont-Saint-Michel, la cathédrale de Saint-Flour, la collégiale de Beaune, grâce notamment à la présentation d’une quarantaine de pièces réalisées par les plus grands orfèvres français.

.

Jusqu’au 28 février 2019, aux Hospices de Beaune, Musée de l’Hôtel-Dieu

2 rue de l’Hôtel-Dieu (place de la Halle) – Tél. 03 80 24 45 00

Festival biblique « La bible dans la cité »

les 5, 6 et 7 juin 2018

« Festival Art et Spiritualité »

Exposition de l’artiste Françoise Bissara-Fréreau

Musée d’art moderne

et

Cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul